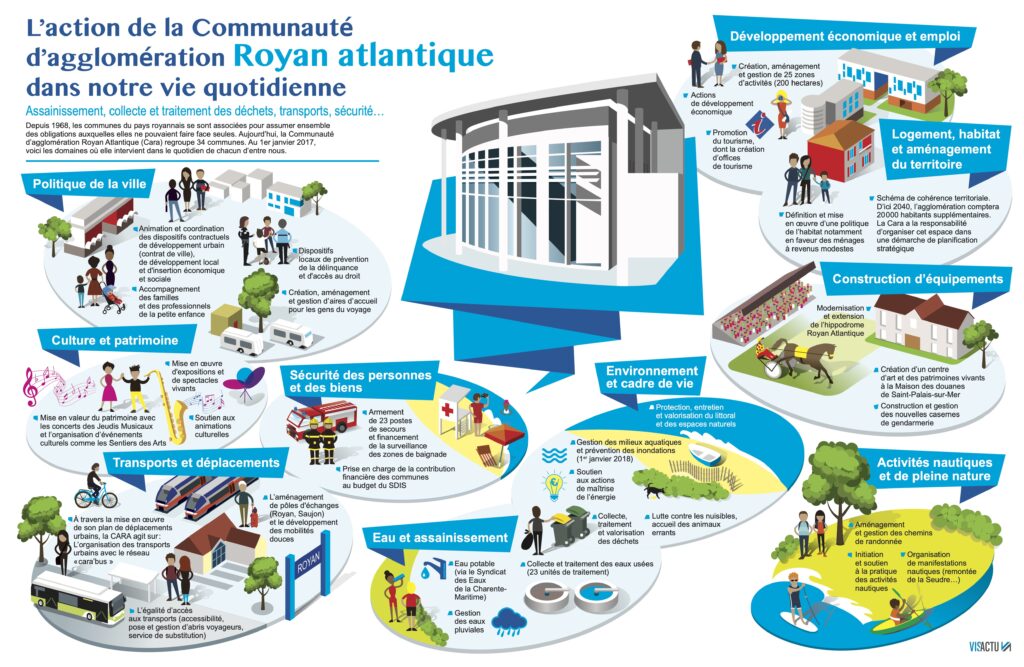

Pourquoi parler d’environnement aujourd’hui ? Le sujet semble lointain alors que la guerre est proche et que le désastre politique se poursuit. La France n’a plus grand-chose à dire au monde, l’État s’effrite, l’insécurité et la revendication des individualités érodent la Nation, l’Assemblée nationale s’est réduite à une guerre de partis, l’Europe se gâche devant ses ennemis et faux amis, et il faudrait alerter encore sur la crise de la biodiversité ? L’iniquité progresse, et il s’agirait de défendre les ZFE ? L’Occident se fissure et il serait bon d’inquiéter à propos du climat ? Oui. Pour trois raisons : la première est que cela n’ira pas mieux en faisant comme si les sujets d’environnement étaient accessoires ; la seconde est que le danger de ne pas chercher de réponses stratégiques aux questions d’écologie est du même ordre de grandeur que celui porté par la crise de la dette et l’évolution géopolitique ; la troisième est qu’en dépit des critiques et des postures, la transition est bien amorcée grâce aux collectivités locales. Il y a le théâtre à Paris, il y a une réalité de l’action ailleurs, il y a aussi des faits qu’on a l’habitude en France de balayer sous le tapis mais qui sont tenaces. L’écologie n’est pas une lubie de bobos occupés à nuire aux gens, elle est une nécessité. Mieux : une sauvegarde de la politique., un renouveau de la social-démocratie. Exemple au nord de l’estuaire de la Gironde. À la demande de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA), j’ai lu tout ce que j’ai pu trouver sur elle afin de lui dire comment je la voyais demain. Ce n’est pas un audit mais une enquête, une réflexion de journaliste spécialisé. C’est un long texte, que voici.

Le temps n’est effectivement plus ce qu’il était

La France n’est plus stable

La politique est décidément le reflet de la société. Inconstante comme le temps est devenu instable. Nous vivons dans un monde qui était tranquille, météo prévisible, guerre froide puis « dividendes de la paix », et ne l’est déjà plus. Un monde qui sera de plus en plus surprenant, car brutal.

Il y a désormais tant de dioxyde de carbone dans l’atmosphère que celle-ci est tout agitée. Quand on communique un surcroît d’énergie à un fluide, air ou eau, celui-ci s’agite pour retrouver un état d’équilibre, il est animé par des turbulences toujours plus fortes. Les vents et les courants sont ces turbulences. À l’échelle du globe, ils transportent d’immenses quantités de chaleur entre l’équateur et les Pôles selon le principe des vases communicants : les températures tentent de s’égaliser entre le sud et le nord. Cela se fait au moyen de grands cycles aériens (les cellules, il y en a trois sur l’hémisphère nord) et d’immenses systèmes de courants marins (les gyres, un par demi-océan, nord ou sud, ils circulent d’est en ouest) qui, ce faisant, établissent l’empilement des climats depuis l’équateur vers les Pôles. Le cycle de l’eau est évidemment lui aussi affecté, l’effet de serre générant plus de chaleur, donc plus d’évaporation. La suite éternelle évaporation/ condensation est elle aussi touchée par le changement climatique, auquel elle participe en retour car la condensation, à haute altitude, libère de la chaleur qui ajoute aux turbulences.

Plus de CO2, plus d’énergie, plus de chaleur, plus de vapeur d’eau et plus de turbulences. La théorie est illustrée par les faits : le temps est devenu brusque, et surtout, moins facile à prévoir. La météo telle que nous l’avons connue n’existe plus. Les « normales saisonnières » – la très classique courbe en cloche qui illustre le temps qu’il fait – ont avalé leurs extrêmes qui sont en train de se banaliser. Plus rien n’est constant : quand il pleut, c’est tout d’un coup, ou pas du tout pendant un moment. Les orages sont violents, les sécheresses plus dures, précoces et longues. Le temps est imprévisible. En effet, il n’y a plus de saisons, ou plutôt il n’y en aurait plus que deux, l’hiver et l’été, changés, le premier plus doux, le second plus sec.

Il y a par contre une constante : la France glisse bien vers le sud. Où sera Royan dans une génération ? Sans doute du côté de Biarritz, à quelques kilomètres à l’intérieur des terres.

Mais, il fait beau ici ! ?

En apparence, tout va bien. De quoi devrait-on s’inquiéter ? La communauté d’agglo vit sous un climat propice à la bonne vie : climat océanique tempéré et ensoleillement maximal. Et puis, si on s’en tient à une lecture rapide des chiffres, les prévisions (ne serait-ce que celles de climadiag) invitent à se frotter les mains.

À Royan et consorts, le nombre de jours considérés comme estivaux (température maximale de 25 °C) devrait en 2030 passer de 37 à 45, voire 62 selon l’intervalle de confiance et un risque moyens. L’économie de la ville et de son agglomération dépendant largement du tourisme, le changement climatique a l’air tout à fait bénéfique. D’autant que ce nombre de jours d’été grimperait encore vers 59 à 72 d’ici 2050, et atteindrait un sommet situé entre 75 et 93 à la fin de ce siècle. Passer d’un à trois mois de beau temps en moins de quatre-vingts ans, voilà une bonne nouvelle !

Redescendons sur terre et allons à la plage. L’Observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine l’écrit sans ambages : plus de 73 % du linéaire côtier de Royan-Atlantique (soit environ 445 hectares) sont exposés à l’aléa recul du trait de côte. Autrement dit, au risque d’érosion. Jour après jour, les plages de la CARA sont grignotées par un phénomène naturel amplifié par le changement climatique. Cette portion de l’estuaire de la Gironde est constituée majoritairement de dunes et des flèches sableuses, par nature friables, depuis des siècles rabotées par une « dynamique sédimentologique » particulièrement forte. Le long de la côte, la dérive littorale, courant parallèle, est la main principale qui rogne les plages, de manière plus efficace que partout ailleurs en Charente-Maritime. Évidemment, le changement climatique lui facilite la tâche en montant le niveau de la mer et en agitant la houle, dont elle est issue. Soyons francs : en se basant sur un niveau zéro situé à La Rochelle, les projections moyennes de l’Observatoire indiquent que la mer va prendre du terrain à la CARA : d’ici 2030 elle monterait de 5 à 18 cm, entre 14 et 32 cm vers 2050 pour finir entre 45 cm et 77 cm au-dessus du niveau actuel à la fin du vingt et unième siècle.

Les plages seront donc plus vite et profondément rongées, jusqu’ici et là disparaître. Les cartes montrent toutefois que les maisons seront peu concernées, à peine le seront les routes. Mais outre l’imprécision des modèles (notamment ceux décrivant la force de la houle et la fréquence et l’intensité des tempêtes), il faut garder en tête deux choses : l’objet plage qui fait venir les touristes est en train de se dégrader, il se réduit en largeur de plus en plus vite ; et à mesure que l’eau de mer monte, elle accède à de nouvelles surfaces, s’infiltre et déclenche des effets dominos. Même si la mer reste loin de la route, celle-ci peut-être déstabilisée par en dessous jusqu’à tout d’un coup se fissurer. Et puis, l’effet domino devient maximal, irréversible dès lors que la plage a disparu. Car son rôle est de protéger ce qu’il y a derrière de la force de la houle et du vent. Un littoral est par définition un no man’s land, ni mer ni terre, qui disperse l’énergie des coups de mer et des coups de vent. Les dunes, les plages, les flèches encaissent les chocs, mais à mesure qu’elles le font, elles s’amenuisent et lorsqu’elles ne sont plus là ? Il reste les marais littoraux, s’il y en a encore en arrière de ces protections sableuses.

Bref, Royan a la même question à se poser qu’une station de ski : comment continuer à faire venir des touristes alors que ce qui les fait venir aura en partie disparu ? Surtout ne pas tomber dans le paradoxe du canon à neige… Fabriquer de la neige puise dans une ressource rare, l’eau, coûte de l’énergie, l’électricité, et se sert qu’à décider le plus tard possible en espérant que l’État viendra à la rescousse. Pour la CARA, les ouvrages d’art sont des canons à neige. Épis et enrochements ne durent qu’un temps, ils coûtent cher et ne font que déplacer le problème, en l’amplifiant : lorsqu’on retient du sable pour engraisser une plage, c’est toujours au détriment d’une autre.

Climat océanique, oui, mais pas la nuit

Royan n’est pas si mal. Un climat océanique tempéré, typique de l’Aquitaine : des pluies modérées, des températures qui le sont aussi et des étés relativement secs. Une mesure météorologique rendue plus agréable encore par un des plus forts taux d’ensoleillement de France. Cela et les plages expliquent le bonheur des habitants de la CARA.

Que nous disent les augures ? Que la modération pluviométrique va perdurer, ouf, en dépit d’épisodes de fortes pluies (plus de 20 mm en une journée) plus fréquents dans l’année. Quelques jours en plus, mais brutaux, plus en hiver, moins en été. Ce n’est pas la mer à boire ! D’autant que la pluviométrie est l’un des domaines de la climatologie qui est le plus difficile à modéliser. Tout ce que l’on peut dire, quel que soit l’endroit, c’est que la quantité d’eau qui tombera demain du ciel restera la même qu’aujourd’hui, mais elle sera répartie de manière différente dans l’année. Or, c’est précisément cela qui est important : notre incapacité à prévoir des abats d’eau brutaux qui en quelques heures dépassent les capacités des réseaux d’eau pluviale ou des rivières, et augmentent la probabilité d’une inondation par ruissellement ou débordement. Il suffit d’une fois pour noyer des quartiers, des maisons et des champs…

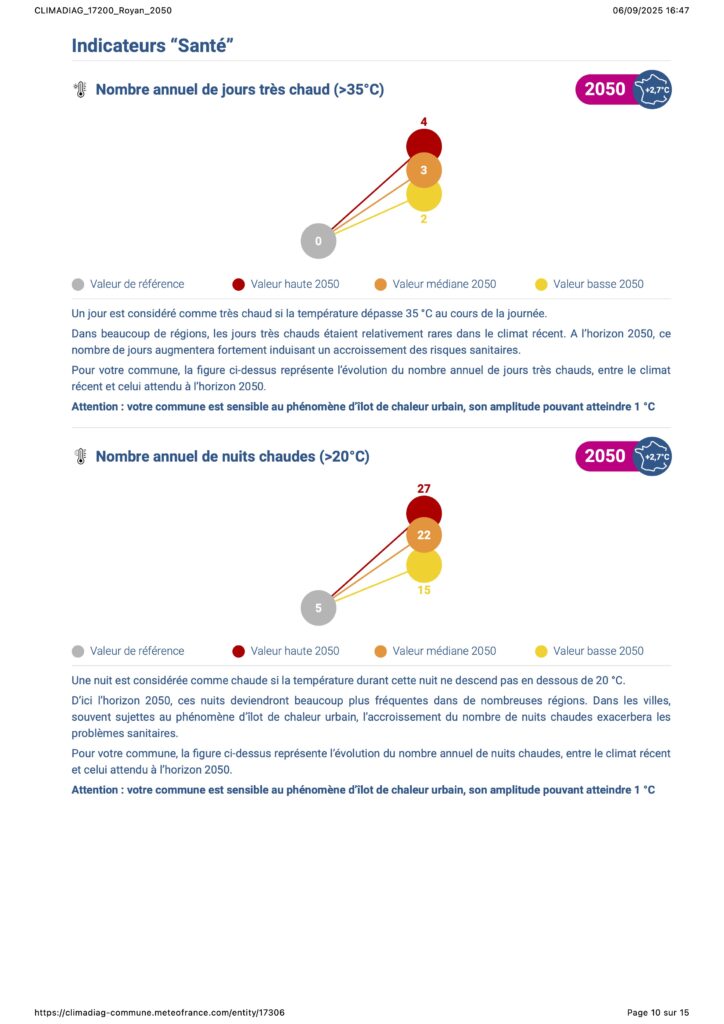

Les températures sont plus faciles à imaginer. Royan est dans la moyenne nationale : + 1,5 °C environ d’ici 2030, un peu plus en été ; + 2 °C en 2050 et + 3,5 °C en 2100 (+ 4 °C en été). Cela semble peu, comme des centimètres d’océan en plus ou des millimètres de pluie supplémentaires. Les chiffres ne sont pas tangibles. Ce qui l’est peut-être plus est de se dire qu’à chaque degré supplémentaire, ce sont des milliards de calories qui gagnent l’atmosphère, de l’énergie supplémentaire, encore, que l’air et l’eau vont devoir évacuer en s’agitant. Et puis, ces chiffres sont des moyennes, qui masquent l’évolution des températures minimales. Or, ce sont elles qui sont les plus importantes à considérer en été, car lorsqu’il a fait très chaud, on compte sur la nuit pour se rafraîchir. Donc, sur des températures bien plus basses que durant la journée : lors de la canicule 2003, les gens sont morts la nuit, pas le jour, parce qu’ils n’étaient pas parvenus à se refroidir en dormant. Conventionnellement, on considère qu’une nuit est trop chaude au-dessus de 20 °C. Il y en a 5 aujourd’hui à Royan. Ce nombre pourrait aller jusqu’à 8, voire 19 en 2030. De 15 à 27 en 2050, entre 31 et 50 à la fin du siècle. Entre un mois et un mois et demi de nuits suffocantes supplémentaires. L’intervalle est important, néanmoins, il masque lui aussi une autre réalité : c’est une moyenne à l’échelle d’une ville, qui ne dit rien de la disparité de l’urbanisme. Or, entre une rue toute minérale exposée au sud et un parc urbain, l’écart de température à la même heure, le même jour, au niveau du sol, peut s’avérer considérable (de 10 à 30 °C). Les nuits trop chaudes seront tenables ici, mais insupportables partout où l’effet de chaleur urbain (ICU) n’aura pas été corrigé.

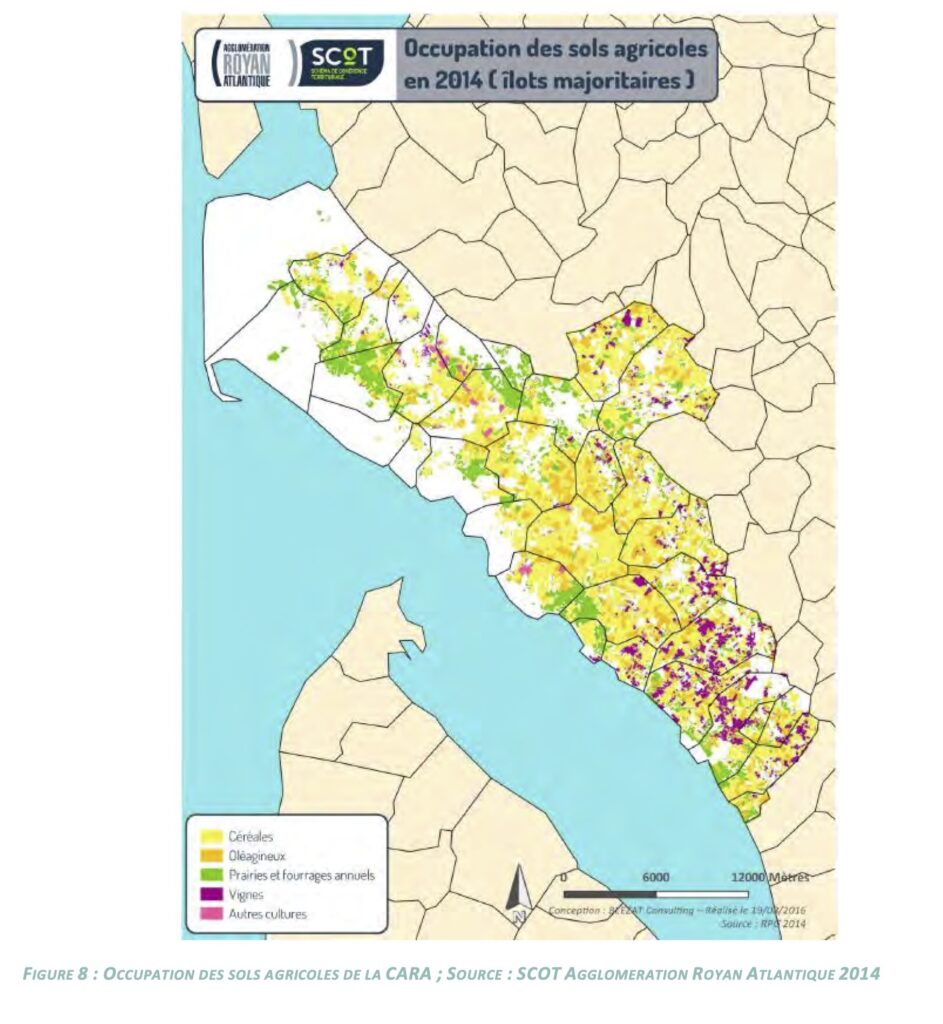

Une agriculture en avance

Le tourisme, les zones littorales, les réseaux d’eau pluviale, les cours d’eau et les personnes âgées seront aux premières loges de l’éventuelle mauvaise adaptation au temps qui vient. Ajoutons l’agriculture. Elle dépend de l’eau, qui dépend du sol : 60 % de l’eau douce présente à la surface du globe sont contenues dans les sols. Lesquels n’en contiennent jamais autant que bien structurés, couverts et non tassés. Les projections montrent que le nombre de jours au cours desquels l’indice d’humidité du sol superficiel (SWI, pour Soil Wetness Index) sera inférieur à la valeur limite de 0,4 augmentera sans doute en été et en automne, les deux saisons critiques. En 2030, il pourrait passer de 73 à 85 lors de la première, de 54 à 73 au cours de la seconde. Une évolution qui ne devrait pas s’accentuer jusqu’en 2100, ce qui n’en aggravera pas moins à la fois le besoin en eau du monde agricole, et le risque de rétractation gonflement des argiles (RGA), présent sur la quasi-totalité du territoire de la CARA.

L’agriculture est le miroir du changement climatique. Les vignerons le savent bien, eux qui récoltent quinze jours à trois semaines plus tôt qu’il y a un demi-siècle. L’aire de répartition de la vigne s’accroît d’ailleurs vers le nord, à mesure que la France, descendant vers le sud, devient plus favorable à sa culture : dans mon Cambrésis natal, des agriculteurs se mettent à faire du vin, comme leurs prédécesseurs du « beau Moyen-Âge » (XIIIe siècle). Sur le territoire de la CARA, l’avancée des vendanges pour le cognac et le Pineau pourrait atteindre un mois à la fin du siècle. Avec les conséquences que cela a sur la teneur en sucre et le degré d’alcool des jus. Sera-t-on encore dans la norme des AOC ?

La même précocité se dégage des prévisions concernant les autres cultures : la sortie de l’hiver des plantes devrait être avancée d’une à deux semaines sur le territoire de la CARA dans les décennies à venir. Ce qui pose trois problèmes aux agriculteurs : les plantes ayant une montée de sève précoce risquent plus d’être terrassées par un coup de gel tardif, cette précocité sera plus avantageuse encore aux mauvaises herbes qui sont par définition rustiques et opportunistes, et cela change toute l’organisation du travail de l’agriculteur.

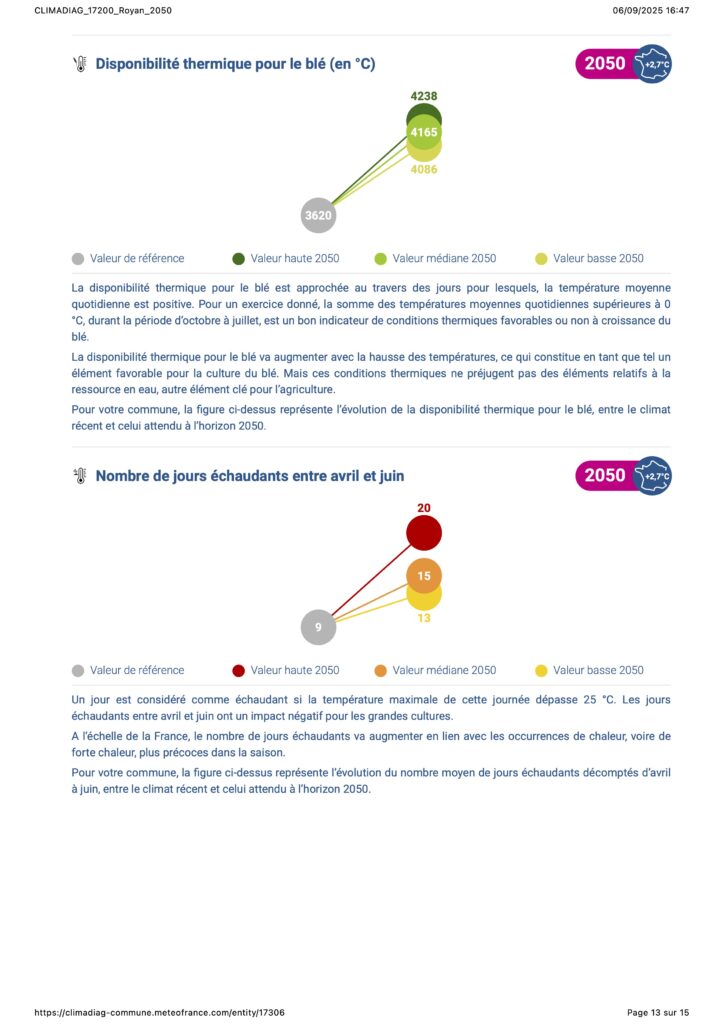

Le blé serait néanmoins très favorisé par la hausse de la température moyenne. Sa « disponibilité thermique » (nombre de jours où la température moyenne est positive) augmentera, elle passerait de 3 620 (en °C) à 3890-4087 en 2030, elle pourrait atteindre 4 238 en 2050 et 4 627 en 2100. Une félicité qui corrigerait la baisse des rendements enregistrée depuis vingt ans et relancerait nos exportations. À la condition qu’il y ait assez d’eau disponible dans le sol… et que les températures n’augmentent pas trop ! Car au-delà de 25 °C, les cultures commencent à souffrir de la chaleur. Au fil des jours, cela amène à l’échaudage, les rendements baissent, la qualité des produits se détériore et en définitive, les cultures meurent sur pied : j’ai un souvenir très fort des tournesols penchés par terre lors de la canicule de 1976… Le nombre de jours dits « échaudant » est d’environ 9 du côté de Royan. Il passerait à 17 en 2030, de 13 à 20 en 2050 et de 18 à 25 en 2100. Presque un mois de risque d’échaudage, cela commence à faire beaucoup.

Ajoutons pour finir qu’il y aura moins de jours de gel, divisés par presque deux entre 2030 et 2050 et par trois à l’horizon 2100. Le risque pour les plantes sortant en avance de leur léthargie hivernale va donc diminuer. À ceci près qu’il y aura toujours des coups de gel tardifs printaniers, et que sans période de froid ou de gel importante, la destruction naturelle de beaucoup d’adventices n’existe plus.

L’eau devrait être notre miroir

Résumons. Le changement climatique ne crée pas de situations nouvelles, il ne fait qu’accentuer l’existant, et lever le voile sur notre façon d’organiser le territoire.

Les vulnérabilités que le PCAET de l’agglo a mises en évidence ne sont pas nées du dioxyde de carbone, encore moins de l’érosion de la biodiversité ou de la pollution de l’air : elles sont là depuis toujours, produites par la conjonction de la géographie, de la topographie, de la nature des sols, de leur usage et de celui de l’eau.

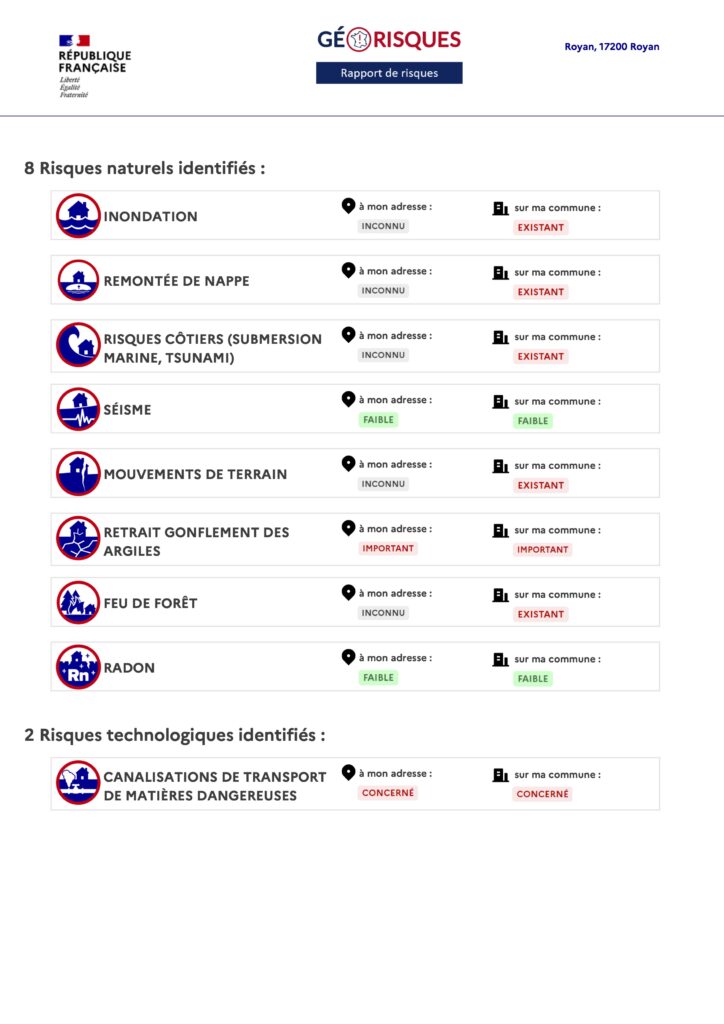

Le territoire de la CARA est concerné par des risques évidents. Coincé entre deux estuaires (la Gironde et la Seudre) et l’océan atlantique, il est largement soumis au risque inondation. Celui des rivières (en particulier à Saujon), celui de la mer (notamment les communes situées au nord et au sud-est du territoire, les tempêtes Martin en 1999 et Xynthia en 2010 n’ont pas été oubliées), celui du ruissellement (partout où l’artificialisation empêche la libre circulation de l’eau et son absorption par les sols).

Le risque sécheresse est bien connu également, eu égard au nombre d’arrêtés catastrophe naturelle le concernant, 10 par exemple à Royan sur les 21 pris depuis 1982 (les autres sont la submersion marine – 4 – et l’inondation, 7). Un risque qui va exploser avec l’allongement du nombre de jours secs : ils pourraient représenter entre 50 % et 80 % de l’année à l’orée du prochain siècle ! Les argiles et les personnes fragiles accuseront le coup.

Voilà qui désigne un autre risque sans doute moins bien appréhendé, comme partout en France : celui de l’approvisionnement en eau. On n’en manque pas, dans le département, rassure le syndicat départemental des eaux Eau17. On n’en manque pas plus sur le territoire couvert par la CARA. Vous ne serez pas sans eau dans ce siècle, en tout cas en 2050. L’eau est sous vos pieds, elle ne va pas s’évaporer d’un coup. Dans son étude prospective, Eau17 rassure pour vous alerter : l’eau est là, certes, mais à partir du mitan de ce siècle il faudra faire attention à ce qu’on en prélève, car les captages dans la Seudre seront moins faciles, la rivière allant vers des étiages de plus en plus précoces et longs, tandis que d’autres captages, profonds, risquent d’être affectés par la salinisation. Un effet de l’entrée de l’eau de mer sous le littoral à mesure qu’elle y grimpe, mais aussi de la nature géologique de quelques nappes profondes dévoilée par le changement climatique : l’évolution des températures entraîne une modification de la circulation hydrologique profonde, ce qui peut aboutir à un « dessalement » de certaines roches. En résumé, l’eau est bien le reflet de ce qui se trame en surface : en apparence tout va bien, en réalité, la fragilité s’installe.

Pour la limiter, il s’agit de « sécuriser les approvisionnements », comme on dit dans les bureaux d’études. C’est-à-dire ? Moins perdre et moins consommer. Chercher les fuites et les colmater, encore faut-il bien connaître son réseau ; hiérarchiser les besoins (les espaces verts des communes de la CARA seraient par exemple très utilisateurs d’eau potable) ; engager le territoire vers une sobriété pérenne (ne pas corriger les économies faites sur les espaces verts en ajoutant des douches de plage, l’effet rebond) et un réaménagement adapté à la réalité de la ressource.

L’eau a beau être là et bien là, elle est de moins en moins disponible en été, quand tout le monde en a besoin. Surtout, les touristes et les résidents secondaires, qui consomment deux fois plus que les résidents et ne la paient pas au prix des coûts supportés par les résidents permanents. Pas plus que les agriculteurs à l’aune des pollutions qu’ils diffusent dans les rivières, dont le traitement dans les usines d’eau potable, déjà très élevé, explosera avec la mise aux normes imposée par la directive européenne DERU2 (directive eaux résiduaires urbaines).

Il est à noter ici que décidément, il faut se méfier de ce que l’on voit. Contrairement aux apparences, l’état écologique des cours d’eau du territoire de la CARA n’est pas bon. La totalité est classée dans un état moyen ou médiocre selon la directive-cadre sur l’eau. La moitié des masses d’eau souterraines est polluée. En cause, en plus des usages agricoles, notre vie de tous les jours (la moitié des substances problématiques sont portées par nos urines, ce sont des molécules issues des médicaments et des cosmétiques), celle des touristes qui sont moins regardants que chez eux, celle enfin de nos villes largement propices au ruissellement des eaux pluviales qui entraîne tout ce qui traîne sur les toits et les chaussées et fait parfois déborder le réseau d’assainissement. Pas de chances, les polluants se retrouvent d’autant plus concentrés dans les eaux que celles-ci s’amenuisent : la Seudre, en étiage chaque année plus tôt, est ainsi chaque année plus polluée. Ajoutons à cela que la nature ne peut pas toujours exercer ses talents de dépollution dans la mesure où les cours d’eau ont été rectifiés et les milieux simplifiés : le « vivant » n’a plus le temps ni la diversité d’outils lui permettant de traiter à notre place les grosses molécules qu’on fait circuler sur ses espèces.

L’impensé des eaux de pluie

Longtemps a-t-on considéré la pluie comme un déchet à éliminer le plus vite possible vers un réseau spécifique. L’essentiel était qu’elle parte vite dans la nature, même si dans le trajet elle s’écoulait en rivière le long des rues.

Le risque d’inondation par ruissellement n’en était pas un : quand les maisons avaient la cave remplie d’eau, c’était à cause du cours d’eau qui avait grossi, d’une nappe qui était remontée, on accusait l’orage sans jamais désigner son vecteur, le ruissellement. La doctrine a changé à Douai dans les années 1990 après que la ville ait été inondée trois fois : l’ouverture de la voirie en certains endroits permit de limiter le ruissellement et évita par la suite à la cité d’être à nouveau sous les eaux. Mise en œuvre par l’association locale Adopta, la solution douaisienne est depuis copiée partout en Europe. L’eau de pluie est une ressource. En France, cela a été long, car l’eau pluviale n’est toujours pas une compétence obligatoire, elle est confondue avec l’assainissement et n’a pas de budget dédié. Pourtant, comme le rappelle le rapport de la CARA sur le zonage pluvial et, il y a près de dix ans, le rapport de Pierre Alain Roche, la gestion à la parcelle des eaux pluviales répond à la fois au risque d’inondation par ruissellement, à la limitation des rejets de polluants dans les milieux naturels et à la végétalisation des villes pour lutter contre l’effet ICU.

L’État en a inscrit la nouvelle doctrine dans le droit : les arrêtés du 21 juillet 2015 et du 31 juillet 2020 imposent de ne pas verser l’eau de pluie (par débordement lors des orages) dans le réseau d’assainissement plus de 20 fois dans l’année, ou bien que ces vidages restent inférieurs à 5 % des volumes habituels d’eaux usées. Les villes doivent choisir et trouver des solutions de stockage ou de tamponnage. Par du béton pour stocker le trop-plein, avec la nature pour le limiter et le ralentir. En sachant que le seuil de 5 % va être abaissé avec la DERU version 2 : 2 % à partir de fin juillet 2027 (date limite de traduction de la directive en droit français). La priorité est désormais d’infiltrer l’eau de pluie le plus en amont possible, en particulier dans les agglomérations où le réseau unitaire existe toujours, avec un maximum de « solutions fondées sur la nature » pour les pluies habituelles, et des bassins d’orage pour tout ce qui dépasse avant le réseau traditionnel d’eau pluviale qui n’a plus vocation à grossir pour accueillir des abats d’eau toujours plus brutaux.

D’où l’intérêt de développer des zonages pluviaux ou des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP). Même si leur valeur juridique n’est pas extraordinaire (surtout en l’absence de SAGE), ils permettent aux collectivités d’avoir une vision globale de l’eau qui leur tombe dessus, et des chemins qu’elle emprunte avant de gagner les milieux naturels. La CARA a fait son zonage en 2023 et, cela tombe bien, est couverte par deux SAGE. Outre le risque inondation par ruissellement, le document indique que la mauvaise gestion de l’eau de pluie entraîne une « dégradation régulière de l’eau de mer » avec des restrictions de baignades à la clé ; ainsi que des « difficultés récurrentes pour l’ostréiculture. » Le SDGEP pointe également toutes les limitations à son plein exercice. En premier lieu, la gestion des eaux de pluie réclame une coordination de tous les services… une transversalité plus dite que réelle dans notre pays cloisonné où chaque service regarde devant lui (les services voirie, espaces verts, circulation, assainissement et autres ne parlent que rarement ensemble). Ensuite, l’infiltration à la parcelle, les jardins de pluie, les noues végétalisées, les boulevards ouverts en deux et autres équipements d’absorption des eaux pluviales habituelles, ainsi que la destruction des obstacles à l’écoulement du ruissellement résiduel, ne concerne que les surfaces publiques, qui représentent moins de 20 % de la superficie d’une agglomération (« la collectivité n’a pas d’obligation de collecte et traitement des eaux pluviales issues des propriétés privées, » précise le schéma directeur). Autre bémol : l’infiltration à la parcelle n’est pas recommandée là où il y a de l’argile à smectite, vermiculite et montmorillonite, grand pourvoyeur du risque RGA.

Un dernier point, et non des moindres. Le rapport Roche déplorait en son temps que la gestion de l’eau de pluie n’était pas financée, car elle était et est d’ailleurs toujours du ressort budgétaire de l’assainissement, pour un coût annuel national supérieur au budget des agences de l’eau (2,5 milliards d’euros). Il recommandait l’instauration d’une taxe spéciale, affectée au seul usage de la gestion des eaux pluviales, sur l’exemple avorté de la taxe mise en place par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, modifiée par la loi Grenelle 2 de juillet 2010, finalement supprimée par la loi de finances de 2015. Elle était de 1 €/m2/an au maximum, pas vraiment incitative mais très pédagogique : voici ce que coûte le ruissellement. Le schéma directeur de l’agglo ne revendique pas autre chose, en estimant qu’il s’agirait de sortir « d’une approche assainissement à une approche risque et aménagement du territoire » des eaux de pluie.

Démographie, revenus, logement, voiture : un territoire très fragile

Il y a une autre vulnérabilité de la CARA, plus grande que les autres : elle-même.

Retraite et tourisme, jusqu’à quand ?

La population de l’agglo est globalement âgée (48 % de 60-74 ans d’après le Scot – contre 26 % en France, c’est trois fois plus que les gens âgés de moins de 20 ans), elle est concentrée sur le littoral, et elle triple en été. Une naissance pour trois décès contre quatre pour trois à l’échelle nationale : indéniablement, la population vieillit. Sans surprise l’économie du territoire est tournée vers les services et les commerces. Trois quarts des emplois se trouvent dans le secteur tertiaire, en particulier dans la santé, le social et l’hôtellerie-restauration. L’essentiel des revenus provient des transferts sociaux (dont les pensions de retraite) et du tourisme. À l’heure où les comptes publics sont dans le rouge, que la démographie du territoire va entamer une chute, que les paysages qui attirent les touristes sont en train de changer, les deux piliers de la vie économique de la CARA sont menacés.

Qui peut se loger sur l’agglo ?

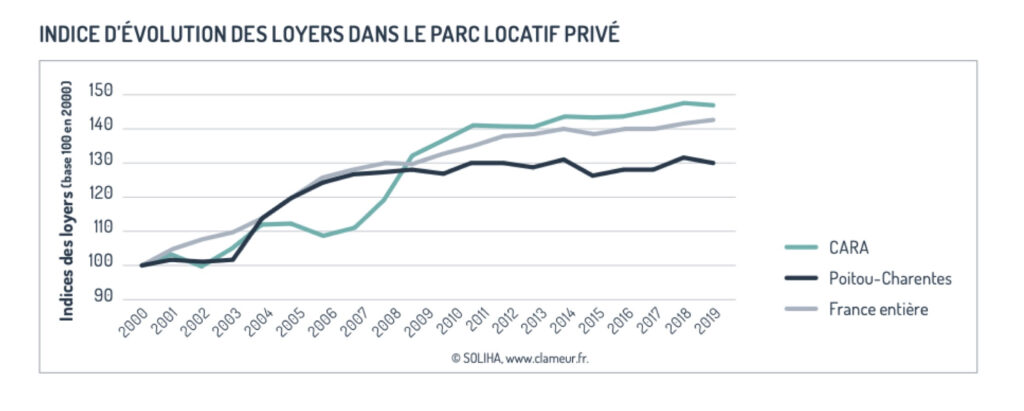

Une autre fragilité du territoire est liée aux deux précédentes, c’est le logement. En France, personne ne s’est soucié de ce sujet. L’inconscient collectif, accroché au premier acquis de la Révolution, la propriété privée, a poussé l’État à nous inciter à devenir propriétaire. À nous endetter, moyennant la perspective d’un enrichissement lors de la vente, au détriment de la génération d’après. Faute d’encadrement du marché immobilier et de volonté foncière des collectivités, les prix n’ont cessé d’augmenter : dans la CARA, l’indice d’évolution des loyers est passé de 100 en 2000 à près de 150 en 2019, plus que la moyenne nationale (l’indice 150 n’a été atteint que cette année). Le prix moyen du mètre carré sur le littoral tourne autour de 3 000 euros, il peut dépasser les 4 500 euros dans les quartiers proches de la mer notamment à Saint-Georges-de-Didonne. Ces tarifs ont été entraînés dans la hausse par l’augmentation de la vacance (elle est de 4 à 5 % sur la CARA selon les sources, 11 % en France) et surtout celle de la location de courte durée (AirBn’b) : aujourd’hui, les jeunes ne peuvent pas acheter, ont des difficultés à louer car la moitié du patrimoine immobilier appartient à dix pour cent des Français, un quart à… 1 %. Un patrimoine qui devrait rester dans les mains des mêmes par les bienfaits de l’héritage, imposé en moyenne à 7 % alors que les revenus du travail le sont à 47 %.

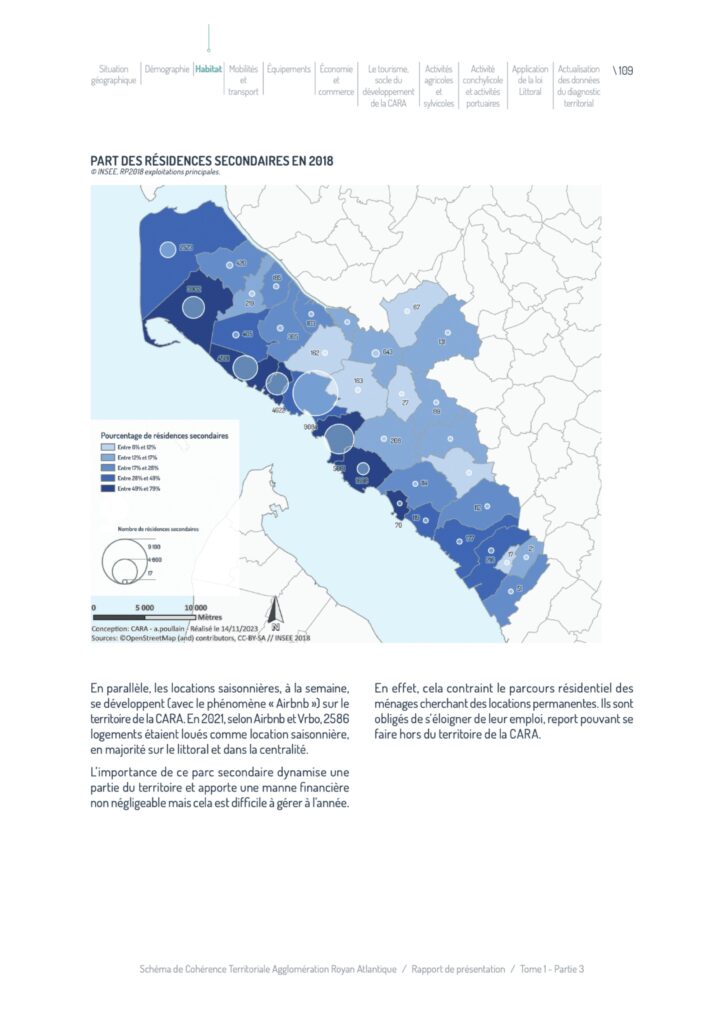

Sur le territoire de la CARA il y a a priori autant de logements que d’habitants. Mais 43 % sont des résidences secondaires, un taux qui grimpe encore sur le littoral. L’offre s’en ressent et les résidents permanents, jeunes ou moins jeunes, sont obligés de gagner l’intérieur des terres. Là où ils vivent, les locaux sont pour près des trois quarts propriétaires-occupants, de maisons individuelles de grande surface pour les deux tiers d’entre eux, dont la moitié a été construite avant 1975 (ce n’est pas le cas à Royan). Non seulement le logement est cher, en plus il est a priori énergivore (l’habitat consomme la moitié de l’énergie utilisée sur le territoire, et est le second émetteur de gaz à effet de serre).

Inaccessible, excluant, inadapté aux chaleurs qui viennent, de plus en plus coûteux à entretenir et à rénover, le logement est la bombe sociale qui vient.

La voiture, une dette à chaque plein

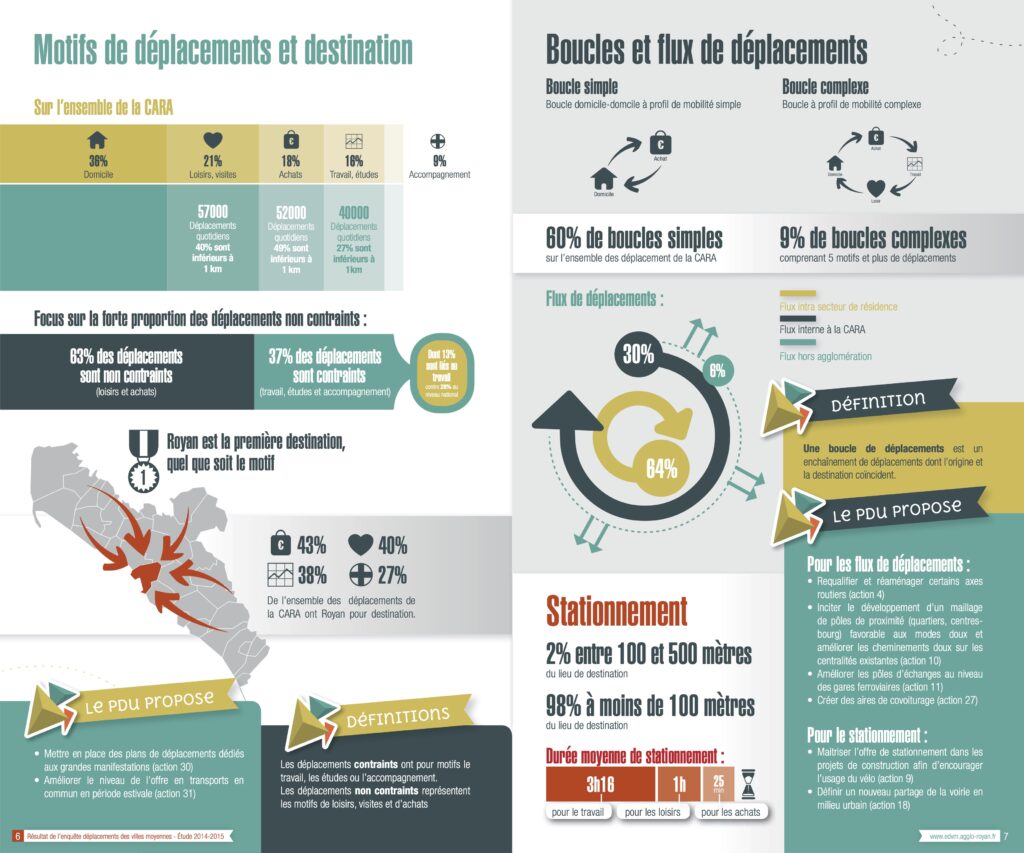

Corollaire à la situation de l’habitat de la CARA, les transports représentent un tiers de la consommation énergétique du territoire et 46 % des émissions de gaz à effet de serre, selon le PCAET. L’enquête sur les habitudes et modes de déplacements des habitants réalisée par l’agglomération explique ces podiums : trois quarts des déplacements sont réalisés en voiture, contre à peine 8 % en bus et 1,7 % a vélo ; les deux tiers d’entre eux se font sur moins de 2 km, les trois quarts pour moins de 1 km, un tiers même pour moins de 500 m. Le plus intéressant est que 98 % des habitants de la CARA stationnent leur véhicule à moins de cent mètres de là où ils doivent se rendre… à 63 % pour autre chose que le travail ou les études, mais pour acheter des produits ou s’adonner à un loisir. Autre élément qui interroge, seuls 9 % des déplacements sont des « boucles complexes » (je pars de chez moi, je vais au travail, puis chez le médecin, je rentre en faisant les courses) qui justifient pourtant l’usage de la voiture.

La voiture est l’autre bombe sociale : elle coûte cher aux ménages qui dépendent d’elle faute de pouvoir se loger en centres-villes ou près de leurs lieux de travail, elle est très consommatrice en foncier (3 places de parking par jour, soit 65 m2, pour 1,2 occupant et moins de 10 % de temps d’utilisation sur sa vie), elle est le moteur de l’étalement urbain, elle dépend de ressources exportées qui peuvent facilement se tarir (souvenons-nous de la crise de 1973).

Ménager le territoire en privilégiant ses ressources rares

L’avenir de la CARA devra avant tout s’appuyer sur le maintien de quelques ressources aussi peu renouvelables à l’échelle d’une société que vitales aux Hommes.

L’eau

Si le territoire n’en manquera pas, les usages augmenteront alors que la disponibilité de la ressource se réduira et qu’empirera son mauvais état. La France a réussi à bien administrer l’eau depuis la loi de 1964 qui a instauré la gestion par bassins. Eau17 est un exemple de « gouvernance » coordonnée à l’échelle d’un département entier. Les actions mises en place dans les campings visant à réduire les consommations et leur bonne connaissance (compteurs, réducteurs de débit, recyclage de l’eau de nettoyage des filtres des piscines etc.), la mise en place progressive de la télérelève, la suppression des douches de plage au profit de rince pieds et la réflexion collective sur des scénarios d’adaptation démontrent que la question de l’eau est prise sérieusement en compte par la CARA.

Bien que Royan n’ait pas comme Saintes ou Oléron développé une charte de territoire sobre en eau. Il ne serait toutefois pas infécond d’aller plus loin.

L’eau sera plus chère

La sobriété est un objectif devenu tarte à la crème : tout le monde en parle en souriant, car on l’associe à la pauvreté dans une société qui n’existe que par la consommation. Comment convaincre les habitants et les acteurs économiques de la rareté d’un bien aussi vital ? En particulier les touristes et les résidents secondaires qui consomment plus ? Les campagnes de sensibilisation sont assez peu efficaces, car elles touchent la minorité de la population qui était déjà convaincue. Reste le prix : dans une société de marché, n’a de valeur que ce qui affiche un prix élevé. Augmenter le tarif de l’eau sera rendu de toute façon obligatoire par l’augmentation des coûts de potabilisation et d’assainissement liés à la DERU2 et, hélas, à la permanence des polluants existants et à l’arrivée de nouveaux, faute de leur réduction à la source. Le poste eau ne compte que pour 1 à 3 % du budget des ménages, on peut l’augmenter sans que cela ne soit un drame social. En particulier si on gonfle beaucoup plus, comme la loi l’autorise, le prix de l’eau pour les touristes et les résidents secondaires : Toulouse l’a fait en accroissant le prix durant la saison estivale (+ 42 % entre juin et octobre), pour l’abaisser en hiver (de 30 % entre novembre et mai), afin que les habitants ne soient pas lésés.

L’eau devrait rester sur le territoire

Allons encore plus loin. Adosser PLUi et Scot à la quantité d’eau disponible, de manière à ne pas engager la CARA dans des projets d’aménagement qui s’avéreraient préjudiciables à la ressource, en quantité comme en qualité. Cela amène à une réflexion globale : l’eau du territoire ne devrait-elle pas y demeurer ? Là où elle tombe, que la pluie aille dans le sol, c’est la nouvelle (!) gestion intégrée par le biais de la désartificialisation et du déraccordement. C’est aussi la fameuse REUT, encore trop peu utilisée si ce n’est pour des usages à l’utilité sociale secondaire (les golfs), et toujours aussi difficile à mettre en œuvre en dépit des facilitations récentes permises par le Plan Eau (la mise en conformité des bouches d’arrosage de la voirie de l’île de Ré par les eaux de la station d’épuration a coûté très cher à Eau17…). Le réusage, en bon français, est à manier avec précaution afin de ne pas réduire la quantité d’eau qui retourne au milieu naturel, il est aussi à circonscrire dans le voisinage immédiat des sources de manière à ne pas avoir à développer un coûteux et peu rentable réseau de distribution propre. Il faut que ça en vaille vraiment la peine. C’est le cas à Saint-Georges-de-Didonne et Saint-Palais-sur-Mer : les employés municipaux peuvent arroser les espaces verts à partir de « bornes vertes » alimentées par les eaux usées traitées des deux stations d’épuration. Ces eaux-là servent aussi à l’arrosage du golf de Royan.

La REUT est intéressante à deux conditions : si elle n’oblige pas à créer un nouveau réseau, je l’ai dit, et si elle n’entraîne pas d’effet rebond – l’eau réutilisée doit venir en substitution d’une eau potable, elle n’est donc pas un volume en plus à destination d’un même usage. Sera-ce le cas du vaste projet de réutilisation de l’intégralité des 3,4 millions m3 rejetés chaque année dans l’océan par les stations de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes ? Le but est de soulager la Seudre trop sollicitée pour les besoins de l’irrigation. Il y aurait un intérêt certain pour le fleuve, qui verrait ses étiages mieux contrôlés. Il y aura un intérêt évident pour les irriguant dont l’approvisionnement sera sécurisé. Mais les cent et quelques millions à investir seront utilisés pour produire quoi et pour qui ?

L’eau amène à une réflexion globale sur le modèle agricole et la façon de nourrir l’agglomération : est-il judicieux d’irriguer des cultures, même au goutte-à-goutte, même à partir d’eaux usées, si elles sont exportées en dehors du territoire ? Un cognac, un maïs, un fruit, un légume qu’on transporte, loin, c’est de l’eau cachée que l’on perd. Est-il cohérent de fournir les cantines scolaires avec des aliments venus d’ailleurs gavés d’eau et émetteurs de gaz à effet de serre ? L’eau virtuelle est un excellent indicateur, aussi parlant que le bilan carbone. Il devrait être considéré par les collectivités dans leurs achats : quand on achète, on acquiert de l’énergie consommée, du carbone émis et de l’eau.

L’eau doit rester ici, alors pourquoi ne pas la garder ? Créer des… bassines ? Plutôt des retenues d’eau pluviales, qui seront sans doute rendues indispensables à mesure que les jours de sécheresse s’additionneront. Mais l’eau appartient à tout le monde et les agriculteurs ne la paient pas à leur juste prix, aussi, un projet de retenue ne pourra pas, à l’avenir, être décidé par eux seuls. Une ressource rare et peu disponible telle que l’est mérite qu’on se pose, toujours, la même question : est-ce que cela en vaut la peine ?

Même les agriculteurs devraient vraiment la payer…

L’exemple de l’industrie invite à l’optimisme. Elle a fait beaucoup d’économie d’eau par le réusage, l’utilisation des eaux de pluie et l’optimisation de la circulation de l’eau dans les usines. Le Plan Eau et la réforme du financement des agences de l’eau l’ont il est vrai poussée à l’amélioration en augmentant de beaucoup ses redevances, les agences l’ont aidée en subventionnant en partie ses nouvelles pratiques. L’agriculture a par contre été exemptée fin 2023 par Élisabeth Borne, alors Première ministre de l’écologie, de toute hausse de ses redevances. Une iniquité quand on sait que selon la Cour des Comptes, trois quarts des redevances sont payées au titre de l’alimentation en eau potable, donc par les citoyens, alors que celle-ci ne représente que 16 % des prélèvements en eau (et 26 % de la consommation finale) ; alors que l’irrigation ne rapporte que 6 % du total, pour 9 % des prélèvements et 58 % de la consommation.

La « baignabilité », un puissant moyen politique

Comment faire comprendre l’eau ? Faire accepter des lois et des normes obscures ? Un moyen pédagogique très efficace est apparu lors des JO, auquel personne n’avait pensé : la baignade en eau vive. Le retour des nageurs dans la Seine a agi comme un révélateur du besoin de fraîcheur en été de citoyens qui veulent se réapproprier ce avec quoi l’urbanisation, l’hygiénisme et la généralisation des piscines les avaient séparés : le cours d’eau. Depuis lors, maints élus ont découvert qu’en affichant l’objectif de rendre à nouveau « baignable » leurs rivières, ils parvenaient à faire comprendre à leurs administrés l’intérêt de moins polluer, de faire évoluer le monde agricole, d’interroger l’urbanisation. La « baignabilité » est un moyen et un aboutissement : quand un cours d’eau redevient accessible aux nageurs, c’est que le cycle de l’eau est à nouveau convenable. C’est aussi un message social, car un cours d’eau où l’on peut nager, c’est un loisir gratuit.

Les sols !

L’agriculture est le pilier de l’adaptation au changement climatique. Car d’elle dépend en grande partie la qualité de l’eau et la bonne santé de « l’actif » principal de la CARA, les sols.

PLUi et Scot à réécrire selon les sols

Un sol bien structuré, jamais nu, sans tassement, vivant, est ce qu’on fait de mieux en matière de réserve et d’épuration de l’eau, de foyer de biodiversité et de puits de carbone. Sans parler du fait que les sols portent quatre-vingts pour cent de nos aliments. À tous ces titres, le sol devrait, comme l’eau, être qualifié de bien commun de la Nation, et non pas comme simple « contributeur » à celui-ci. En dépit de sa nécessité vitale, le sol n’a pas d’existence juridique en France. Contrairement à l’eau, l’air ou les espèces vivantes, il ne fait l’objet d’aucun livre dans le code de l’environnement.

C’est que le sol est encore, dans notre culture collective, une surface plane dont la propriété privée permet de faire ce que l’on veut. Le sol n’est pas la ressource naturelle la moins renouvelable qui soit, il n’est qu’un potentiel à valoriser.

La loi ZAN a entrepris de corriger cela. Mal écrite, mal expliquée comme le sont souvent les lois tellement bavardes en France, pourtant amendée par le Sénat, mais transformée en loi anti-ruralité par les démagogues, l’objectif ZAN est à soutenir car il donne enfin une valeur au sol en préservant les terres agricoles. Prosaïquement, si demain on le supprimait, les agriculteurs perdraient 400 000 hectares de SAU à l’horizon 2050, selon l’Institut de la transition foncière. Par ailleurs, supprimer le ZAN ne serait pas la meilleure préparation de la société à la traduction nationale, d’ici trois ans, de la directive-cadre sur la surveillance et la résilience des sols. Bien que largement amoindrie par rapport au texte initial, cette directive imposera d’évaluer la qualité des sols à partir d’indicateurs physicochimiques et biologiques, sur lesquels seront adossés à terme le prix de vente des et le niveau de fermage des terres agricoles et le versement des primes PAC. Une révolution en cours qui favorisera, à terme, les prairies plutôt que les champs de betteraves.

Cependant, des agglomérations telles que Chambéry, Ris-Orangis et Rouen ont déjà intégré la qualité objective des sols dans leurs PLUi ou leurs Scot. Rouen est allé le plus loin en embauchant une personne dédiée à l’adaptation de la méthode MUSE du Cerema aux contingences locales et à la volonté de la Métropole. Le résultat est une cartographie très précise du territoire qui montre les fonctions des sols (biodiversité, eau, carbone etc.), établie par un pédologue. Cela a à la fois permis d’éviter le coup de pelle sur des sols urbains qui se sont révélés capables de porter une végétation plutôt qu’un supermarché, et d’amadouer les élus réfractaires au ZAN qui ont vu que certains sols qu’ils pensaient mis sous cloche sous prétexte qu’ils étaient des friches, pouvaient en réalité être urbanisables eu égard à la faiblesse de leur multifonctionnalité. La CARA serait bien inspirée d’établir une cartographie précise de ses sols, au moins de leur usage ainsi que la Safer Normandie le fait depuis des années, à l’échelle du 1/10000e (programme Vigisol).

L’arbre et sol, prioritaire sur la voirie

Au moins considérer les sols comme le capital fondamental de l’agglomération. À la fois en ville, et à la campagne. En ville ? Les sols ouverts, couverts de végétation, constituent un adjoint fondamental au réseau d’eau pluviale et le support de la végétalisation, seule à même de réduire l’effet ICU. En pratique, tout réaménagement de voirie devrait être conçu uniquement dans ce but : faciliter le cycle de l’eau pour créer demain plus de fraîcheur. Un objectif prioritaire devant celui de créer des pistes cyclables, a fortiori devant la voiture et l’implantation de nouveaux commerces. Pour que la ville n’étouffe pas, il lui faudra de l’humidité et de la transpiration, c’est-à-dire, des arbres. Or, ceux-ci mettent quinze ans à pousser, il leur faut en bout de croissance autant de surface de sols ouverts que la superficie maximale de leur feuillage. S’adapter aux canicules réclame beaucoup de place, et du volume : 10 m3 au moins pour un arbre en parfaite santé.

Sauver l’élevage…

À la campagne, des sols multifonctionnels impliquent un moindre labourage et surtout, une couverture permanente. C’est en cours, l’agriculture change, en dépit des déclarations conservatrices de certains de ses représentants syndicaux : derrière l’image réactionnaire qu’en donne la loi Duplomb, l’agriculture s’essaie à la conservation des sols, au bio, voire aux deux en même temps. Les agriculteurs y gagnent car de manière générale, des sols moins travaillés nécessitent de remplir moins souvent le tracteur et le pulvérisateur. En outre, l’agriculture proche du sol exige de l’attention et de nouveaux savoirs : les agriculteurs reprennent tout ou partie de leur capacité à décider. Cependant, le changement d’échelle impliquera une baisse des rendements et une instabilité des récoltes, car l’agriculture dépendra plus qu’aujourd’hui du fonctionnement réel de ses sols. À compenser par un accroissement des surfaces, en particulier si l’agriculture réussit le pari (très difficile) de produire mieux avec moins ou plus du tout d’intrants, en replantant des haies, en entretenant des biotopes tels que les zones humides. Un pari impossible à gagner si le changement d’usage se poursuit et s’accélère à cause d’une éventuelle abrogation de la loi ZAN.

Les agences de l’eau participent largement à ce changement de la façon de produire en subventionnant par exemple des silos pour stocker les grains produits. Elles aident également les exploitants à respecter les cadres et règlements sur les aires de captage ou la qualité de l’eau des rivières en finançant clôtures, bandes enherbées, plantation de haies ou de légumineuses (pour absorber l’azote résiduel). Les collectivités peuvent participer à l’effort en signant des contrats pluriannuels avec les agriculteurs, en contrepartie d’une modification de leurs pratiques, dans le cadre, ou non, d’un PAT. Ce sont en particulier les éleveurs ovins et bovins qu’il leur faut aider, car leurs bêtes entretiennent le meilleur sol qui soit, la prairie, alors que la société ne les aime pas et que la grande distribution condamne la plupart à un asservissement économique. Comme le fait la CARA, la facilitation des circuits courts, en permettant aux éleveurs de vendre si ce n’est en direct, du moins dans des magasins de producteurs, améliore leur condition en éliminant le racket habituel. Si rien n’est engagé pour contredire la courbe qui mesure la chute du nombre d’éleveurs, la France pourrait se retrouver sans aucun d’ici 2030. Mais cela n’arrivera pas car faute d’actions politiques, nationales ou territoriales, ce sont les marchés financiers qui se changeront de soutenir l’élevage : les prairies vaudront en effet de plus en plus cher sur les marchés du carbone, déjà elles intéressent des opérateurs qui commencent à les considérer comme des « actifs » de long terme.

Le foncier

La CARA aura besoin d’espaces pour se réaménager afin de s’adapter aux temps qui viennent. Il va lui falloir laisser de la place à l’eau (pour qu’elle s’absorbe, pour qu’elle s’écoule lentement dans les milieux naturels et plus vite lorsqu’elle déborde, sans obstacle, en ville), à l’ombre (un arbre ne nécessite pas beaucoup de place : il en nécessitera beaucoup demain), aux sols, à une agriculture plus proche des besoins des gens et à qui on demande de tout préserver (les sols, l’eau, la nature etc.) et aux espaces verts (et bleus : les baignades) capables de rafraîchir les gens, à tous les sens du terme.

Ménager le territoire, pas la voiture

Ce ménagement du territoire ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur la place démesurée occupée par la voiture, dans l’espace et dans nos vies. D’un rapport à l’autre, la société se rend compte que la voiture lui coûte trop : entre une centaine et plus de trois cents milliards d’euros selon les sources, en dépenses totales annuelles pour la France. Pour un ménage moyen, équipé d’1,5 automobile, elle représente un budget considérable, compris entre 6 000 et 9 000 euros annuels, sans compter le capital immobilisé dans le garage qui augmente le prix du mètre carré. Pour une collectivité, la voiture est la première cause de soucis : l’auto réclame des parkings (trois par voiture, un pour la maison, un autre pour le travail, un troisième pour ce qu’on fait entre les deux) dont la surface totale de voirie (65 m2) est supérieure à la surface minimale d’un logement pour une personne. C’est elle qui décide depuis un demi-siècle de l’aménagement des territoires.

Pour le démontrer deux économistes, Frédéric Héran et Emmanuel Revalet, ont en 2008 inventé un indicateur afin de représenter de manière simple l’empreinte sociale de tous nos moyens de transport : l’espace-temps ! Soit la mesure de la consommation de temps et d’espace par le stationnement et la circulation. En terme clair : quelle surface de voirie mange un bus, un train, un piéton, une voiture au cours d’une heure, d’une journée, d’un mois, d’un an ? Un exemple : pour un aller-retour de 10 km dans une journée, un piéton occupe 3 m2.h, un usager du tram 4 m2.h (il y avait un tram à Rouen avant 1945), un cycliste 11 m2.h, un voyageur en bus 12,50 m2.h, un motard 29 m2.h et un automobiliste… 192 m2.h ! Le résultat n’est pas surprenant bien qu’en apparence paradoxal : en dépit de sa petite taille (tout est relatif avec la généralisation des SUV), l’auto, en temps et en espace, exerce un monopole sur la chaussée en stationnements et en bouchons. Un bus, aussi gros soit-il, est plus mobile, car il stationne peu, vu qu’il roule souvent. Au final, il occupe moins d’espace et de temps. Comme un taxi, une voiture de location, en covoiturage ou en autopartage.

L’auto est à bannir des centres-villes : à quand un tramway bordé d’arbres hauts le long du littoral de la CARA ? Y compris la voiture électrique, car le problème avec l’auto est moins les polluants et le carbone qu’elle émet que la place qu’elle occupe, qui implique étalement urbain, bruit, agressivité et stress. En électrique, on gagne juste des bouchons silencieux.

Des transports en commun ? Densifier plutôt

Cela dit on peut aussi critiquer les transports en commun.

C’est un économiste israélien qui s’en est chargé, Yacov Zahavi. Il y a cinquante ans, il proposa une hypothèse : l’être humain se déplace chaque jour avec le même budget temps. Une heure à peu près, quels que soient l’époque et le lieu. Un peu moins (50 minutes) à la campagne et en zone urbaine peu dense, un peu plus — 75 minutes — en zone dense, tout moyen de transport confondu. Cette constante étant établie entre la distance et la vitesse moyenne, il en découle qu’un gain de vitesse se traduit par une distance supplémentaire. Ce qui compte, c’est de ne pas dépasser le budget temps (une heure) : plutôt que de conserver le gain de temps offert par une nouvelle rocade, un vélo électrique ou un métro tout neuf, et ainsi passer moins de temps dans les transports, nous préférons l’investir pour aller toujours plus loin. C’est idiot, mais c’est comme ça et en plus, on ne s’en rend pas compte, sauf quand on se retrouve enfermé dans l’étalement urbain qui découle de cette conjecture : puisque moins je mets de temps, plus je vais loin, et puisque les réseaux de transport sont sans cesse améliorés, étant donné que ma vitesse moyenne augmente en conséquence, je mets toujours moins de temps pour faire le même trajet, alors je vais plus loin encore. Ce qui n’incite pas les élus à freiner l’étalement urbain.

En voiture, aussi bien qu’en transport en commun : ce qu’avait imaginé Yacov Zahavi s’est vérifié à mesure que les pouvoirs publics étendaient les lignes de TER, de bus, de TGV ou de RER. Et en définitive, à cause de ce choix fait pour la distance plutôt que le temps, l’espace se distend alors qu’il devrait se rétrécir. « Le temps gagné à aller plus vite est en fait utilisé pour aller plus loin », (je cite Frédéric Héran et Emmanuel Ravale).

Des mathématiciens se sont amusés à mettre ce constat en équation : la surface des agglomérations suit exactement le carré de l’augmentation de la vitesse moyenne des moyens de transport. Le retour vertueux en arrière nous fera sans doute mieux respirer, mais il n’est pas certain que tramways et vélos changent quoi que ce soit à notre façon irrépressible de nous déplacer toujours plus ou loin. L’offre crée la demande et induit un effet rebond contre lequel il est difficile de lutter, sauf à mettre en application une coercition douce telle que la loi ZAN, ou, à propos de la mobilité, les ZFE ou les ZTL. Comme la baignabilité, afficher l’objectif de respirer mieux implique de considérer le besoin réel en transport : les communes qui se le sont donné ont toutes vu leur pollution diminuer.

Cela dit, la nécessité d’avoir un bus ou, pire, une voiture découle de l’éloignement, lequel est l’enfant malheureux de la hausse du prix de l’immobilier. Tout est lié en écologie. Cela tombe bien, le ZAN, la loi Littoral et la rénovation énergétique poussent à densifier, à combler les dents creuses, à rapprocher les gens.

Le temps

Nous courrons après le temps, nous n’en avons jamais assez, nous allons de plus en plus vite. Pour le raccourcir toujours, nous avons chassé le tramway au profit de la voiture, nous avons troqué nos lignes de chemins de fer qui allaient partout (c’est toujours le cas en Suisse) pour des TGV. Qu’a-t-on gagné ? Pas grand-chose il faut croire, car nous sommes toujours en retard dans l’adaptation au changement climatique. À force d’atermoiements et de lâchetés, le temps commence à manquer. Les collectivités vont certes plus vite que l’État empêtré par la médiocrité politique, sa lourdeur intrinsèque et l’incohérence des lois et règlements. Elles sont toutefois loin du compte. Le changement climatique galope aussi vite que l’érosion de la biodiversité et les coûts socio-économiques induits par la pollution, la malbouffe ou l’usage des écrans.

Un exemple frappant est la rénovation énergétique.

La rénovation énergétique : que de temps perdu…

Cela fait plus de cinquante ans qu’on en parle publiquement, depuis le premier choc pétrolier, et trente ans qu’elle est inscrite dans la loi. Il y a eu les Points info énergie mis en place au début des années 1980 par la FME, l’ancêtre de l’Ademe, qui sont devenus, au gré de l’obsession de l’administration à créer des acronymes pour répondre à l’obsession de ministres à laisser une trace en changeant tout, les espaces info énergie (EIE) ou agences locales de l’énergie et du climat (Alec). Les Points Info énergie n’étaient pas bien connus, leurs successeurs sont devenus invisibles : la rénovation énergétique n’a donc jamais vraiment existé dans la vie des gens. Le pire a été atteint quand l’État a décidé de la retirer des mains historiques et techniques de l’Ademe pour la confier à celles, incompétentes en la matière, de l’Anah.

EIE, Alec et autres points d’information sont devenus des espaces conseils France Rénov encore plus discrets que les autres. Créés pour renseigner et aider gratuitement les habitants, ils sont peu utilisés. Et lorsqu’ils le sont, ils déçoivent, car tout doit commencer par une demande de dossier sur le Net, ensuite tout ne peut passer que sur le Net, et un numéro de téléphone qui donne accès à un conseiller anonyme qui n’habite pas là où se trouve la personne. Ajoutons la complexité du dossier à monter, l’impossibilité de revenir en arrière quand il est bloqué par un mauvais renseignement, le temps de réponse trop long pour l’accepter ou pas, celui encore plus long pour délivrer les subventions, lesquelles changent à chaque ministre, et les gens, massivement, renoncent à rénover.

Très critiquée par le Sénat, la rénovation énergétique version Anah est illisible et inefficace. En 2023, la deuxième chambre dénonçait dans un rapport la « rigidité » d’un système « accentuée par la centralisation excessive, qui n’est pas compensée par la présence de conseillers locaux au contact des usagers… » car les accompagnateurs France Rénov’ « n’ont pas le droit d’accéder aux dossiers individuels des usagers… » Sous prétexte de massifier, l’État a décidé avec France Rénov de mettre en place ces accompagnateurs de rénovation, qui sont privés, payants et obligatoires. Plutôt que d’encourager les initiatives locales qui avaient fait leurs preuves, là où les collectivités s’étaient investies dans leurs Alec ou EIE. En définitive, écrivent à la fois le Sénat et la DGCCRF, le système actuel profite surtout aux truands qui ont fait de la rénovation énergétique l’un des secteurs économiques les plus fraudés du pays.

Une fraude qui commence par le diagnostic DPE, que plus personne ne devrait prendre au sérieux tant il est entaché de doigts mouillés et d’arrangements entre des diagnostiqueurs formés en quelques heures et des agences immobilières qui doivent vendre. L’audit énergétique est autrement sérieux, mais il utilise le même logiciel, 3CL, qui fait rentrer chaque logement dans un modèle théorique, et calcule des consommations estimées toujours supérieures aux consommations réelles. Un logiciel qui reflète une idéologie de la rénovation encore tournée vers l’isolation pour faire face au froid, et ne tient pas assez compte de l’inertie thermique pourtant essentielle dans la lutte contre le chaud. Un logiciel qui pousse grossièrement à utiliser pompes à chaleur et chauffage à bois, sans se soucier de l’ABF. En définitive, DPE et audits ne servent pas à grand-chose, car ils révèlent ce que n’importe quel bon technicien des EIE et Alec du pays est capable de voir en visitant une maison tout en lisant les factures.

C’est vraiment là où les collectivités ont un rôle non pas moteur, mais central, à jouer dans l’accélération de la rénovation énergétique : conseiller les citoyens en amont et en aval (le financement), gratuitement, les orienter vers des artisans dûment référencés et vérifiés, voire, vers des vendeurs de matériaux avec lesquels elles négocieraient des marchés. Des matériaux biosourcés, produits si possible sur place (la CARA aide par son PAT la culture du chanvre, excellent isolant) afin d’être cohérent avec l’objectif affiché : est-ce cohérent de mesurer les émissions de carbone d’une habitation sans intégrer celles des matériaux conseillés pour les faire baisser ? Pour faire de la bonne rénovation énergétique, il faut être simple, lisible, constant, et local, comme l’est CARA Rénov’, l’Alec locale.

… que les collectivités peuvent rattraper

Local, cela veut dire tordre le bras aux ABF et prioriser les énergies disponibles, le bois ou la géothermie par exemple, les réseaux de froid et le chauffage solaire. Cela signifie de penser la rénovation à l’échelle d’un quartier : une maison au vent protège les maisons mitoyennes, elle mériterait que celles-ci l’aident pour entamer sa rénovation, avec la médiation de la collectivité. Un immeuble qui a beaucoup de surface de toiture pourrait produire de l’électricité et de l’eau chaude pour le lotissement d’à côté. Des propriétaires d’une même rue devraient être incités à rénover en même temps, afin de faire baisser les coûts en matériaux et en pose, et de bénéficier de cet outil financier bien rodé, s’il est bien conduit, le CPE (contrat de performance énergétique, par lequel c’est le maître d’œuvre des travaux qui les finance tout en partie en se remboursant sur les économies d’énergie réelles, négociées sur un marché spécifique), qui a montré son efficacité dans le monde industriel et les bâtiments publics Et aussi dans les grosses copropriétés, l’angle mort de la rénovation en France.

Un autre angle mort : la chaleur fatale. Un data center fabrique de la chaleur, qui n’est utilisée par aucun légumier. Tout aménagement nouveau devrait être réfléchi selon l’eau disponible et un partage de l’énergie.

Il est à noter, pour terminer sur une note énergétique positive, que l’État a sorti, ça lui arrive, une loi remarquable, le décret Tertiaire. Grâce à elle, le secteur des services sait où il va et comment faire.

Les collectivités à la rescousse de l’écologie

Arrêtons de tourner autour du pot. Est-ce que la cohérence réclamée lors de ces deux journées consacrées aux sols ne serait pas de les considérer comme un bien commun afin que l’intérêt général prime sur celui d’une collectivité, d’un particulier, d’un aménageur ? « On se heurte avec les sols à la propriété privée », ne cesse de répéter Philippe Billet. Si la loi de reconquête de la biodiversité l’avait écrit noir sur blanc plutôt que d’affirmer que le sol « contribue » au patrimoine commun de la nation (ce qui ne vaut rien, juridiquement), « les propriétaires auraient pu penser qu’ils auraient été dépossédés par l’État, ce qui est faux, puisque cela aurait introduit une espèce de dissociation entre une valeur générale et une valeur de propriété, » qui existe déjà : si vous avez une maison dans un secteur sauvegardé, vous ne pouvez pas en faire tout ce que vous voulez, car l’ABF a son mot à dire sur la couleur des volets comme sur l’ampleur de la rénovation énergétique que vous prétendez conduire. « On pourrait généraliser le principe de la transpropriation. Prenez un monument historique, le mur appartient au propriétaire, l’historicité appartient à la nation. Vous prenez un périmètre de protection de captage, le sol appartient au propriétaire qui a une contrainte dans un but d’intérêt général – et une indemnité, donc on arrive bien à faire une dissociation juridique entre la propriété et ce qu’on appelle le droit de jouissance, c’est-à-dire le droit d’usage du bien qui peut être détaché et affecté à autre chose à condition qu’il y ait, puisqu’il y a une privation, une indemnité, » et pas une rémunération qui impliquerait que le service appartiendrait au propriétaire du sol. Mais voilà, la propriété privée est sacrée en France, elle est un des grands acquis de la Révolution, présente tout en haut de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle est dans notre culture collective la seule assurance contre la pauvreté quand l’heure de la retraite est venue. Protéger vraiment les sols revient à indiquer à tout le monde qu’en dernier lieu, ils ne sont pas plus à nous que l’eau et l’air. Une autre révolution.