Les sols sont en train de devenir un acteur social à part entière. Depuis les canicules, depuis les incendies, depuis les nappes qui peinent à se remplir, ils sont enfin apparus pour ce qu’ils sont, la première réserve en eau de surface de la planète. Et même, le premier puits de carbone, popularisé en son temps par Stéphane Le Foll avec son fameux programme 4 p 1000 : sur le papier il suffirait d’augmenter de 4 pour 1 000 le taux de matières organiques du sol pour absorber la totalité du carbone que nous émettons chaque année dans l’atmosphère ! Coup de génie marketing, la formule a conduit un peu de lumière sur cette éternelle boîte noire qu’est le sol. Éponge et puits de carbone, le sol est progressivement devenu un enjeu : puisqu’il nous rend ces deux éminents services, il s’agirait de ne point trop perdre de surface chaque année. La loi zéro artificialisation nette (ZAN) avait pour objectif de préserver les terres agricoles de l’envie des aménageurs. Pour autant, une terre maintenue en agriculture garantit-elle la pérennité des services que les sols nous rendent ? À mesure que la boîte noire s’ouvrait, plus on l’éclairait, plus le fond semblait s’éloigner. Plus on s’intéresse aux sols, mieux on veut le caractériser, moins on sait comment arbitrer entre les usages possibles. Or, il est temps, car le changement climatique accroît le besoin de capter du carbone et de l’eau en quantité, sans parler de celui de produire de la nourriture avec un minimum de dégâts sur les composantes des écosystèmes. Aujourd’hui, les politiques sont interpellés par l’impérieuse nécessité de garantir aux générations futures une bonne « qualité » des sols, voire, une « bonne santé. » Bien que ces concepts soient toujours sujets à débat, ils se sont imposés au monde agricole sous la forme des « indicateurs » censés guider leur travail afin que la qualité ou la santé de leurs sols soit correctement évaluées. Avec le couperet d’une directive européenne, que les défenseurs des sols montrent depuis 20 ans. Même en ville les sols sont aujourd’hui un sujet d’intérêt : timidement, des élus tentent à l’occasion de la révision de leur PLU (i) ou de leur Scot (i) d’asseoir leurs décisions sur des cartes de « multifonctionnalité » des sols. De quoi nourrir en abondance les bureaux d’études et justifier moult colloques sur les meilleurs indicateurs. En juin 2025 à Romainville (banlieue nord-est de Paris), emmené par le think tank Adebiotech et l’INRAE de Dijon, le colloque IBOSS a ouvert la boîte à outils des indicateurs biologiques réellement opérationnels, ceux immédiatement utilisables. Un long texte illustré par Thibaut Roy.

les 50 de l’inrae

Le 20 novembre 2024 il y eut un grand raout à Paris. L’INRAE présentait enfin son référentiel d’indicateurs élaboré après un long travail scientifique (Indiquasol) coordonné par la juriste Maylis Desrousseaux et la directrice de l’unité Info & Sols de l’INRAE d’Orléans, Isabelle Cousin, présente en ouverture de ces deux journées. Plusieurs centaines d’indicateurs expertisés parmi 1 800 publications analysées, une cinquantaine retenue dans un résumé de dix pages assez lisibles. Par la même occasion furent proposées des définitions de la qualité et de la santé d’un sol : la première « correspond à la description de ce qu’il est ou des fonctions que le sol réalise, » tandis que la santé renvoie selon les auteurs du rapport « à un jugement sur ce que le sol vaut ou ce qu’il devrait être. » Six fonctions ont été retenues par les experts : la régulation de l’eau en quantité et en qualité, celle des contaminants, le stockage du carbone, la fourniture de nutriments à la biocénose (l’ensemble des êtres vivants d’un écosystème), l’entretien de la structure… du sol lui-même et être un support à la biodiversité. Pour jauger ces fonctions et évaluer leurs parts relatives, délivrer in fine un bulletin de notes, rien de tel qu’une belle collection d’indicateurs et celle des valeurs de références qui vont avec. Des indicateurs dont « l’opérationnalité » a été évaluée, assure Nicolas Chemidlin Prévost-Bouré, enseignant-chercheur à et directeur de la Recherche et de la Valorisation de l’Institut Agro Dijon. « On a voulu répondre à une question simple : est-ce qu’on a des outils reproductibles, normalisés, des référentiels robustes ? Pour y répondre, on a introduit la notion d’opérationnalité d’usage » (capacité à fournir des informations pertinentes), en plus de la plus classique opérationnalité technique (on peut les mettre en œuvre. partout de la même manière). Les indicateurs ont été en quelque sorte expertisés par un indicateur de bon fonctionnement (pour ne pas répéter opérationnalité), ce qui a abouti à la répartition de tous en trois familles : 16 indicateurs sont d’ores et déjà considérés comme matures (par exemple ceux qui s’intéressent aux vers de terre et aux nématodes), 24 sont en maturation (les indicateurs qui mesurent l’activité enzymatique ou les micro-arthropodes notamment) et 11 qui peuvent mieux faire (« en développement », préfère dire Nicolas Chemidlin Prévost-Bouré, dans le lot on ne remarque aucun indicateur biologique, ouf).

L’activité enzymatique est donc en maturation. Elle prend son temps, alors qu’on la mesure depuis longtemps : « c’est [en, effet] un ensemble de vieux descripteurs bien connus, on a essayé d’avoir une méthode utilisable par tout le monde », explique Christian Mougin, directeur de recherches à l’INRAE. Dix activités enzymatiques ont été standardisées, normalisées et mesurées par des moyens qui ont été miniaturisés. « On cible en particulier les oxydases, les hydrolases et les enzymes qui interviennent dans la respiration du sol. » La méthode Biochem-Env que présente Christian Mougin porte en particulier sur les enzymes qui assurent la dépolymérisation des chitines et des lignines, s’occupent de la nitrification et la dénitrification, assurent la métabolisation des sulfates ou encore la transformation de la cellulose et de l’hémicellulose. « En définitive on obtient pas mal de corrélations entre nos mesures et celles de la biomasse des micro-organismes, » avec ce bémol qu’une forte activité enzymatique peut aussi être le signe avant-coureur de la dégradation d’un sol.

Ver de terre et carabe, deux bons indics

Bénéficiant de son antériorité, l’indicateur vers de terre est un des plus robustes. C’est aussi sans doute le seul connu du grand public, eu égard à la notoriété de son animal. Mis en place en 2010 par Daniel Cluzeau, directeur de recherches à l’université de Rennes, l’Observatoire participatif des vers de terre (OPVT) est emblématique de la « science participative ». Il en est aujourd’hui à 7 000 participants répartis dans 1 200 communes et 25 départements, avec 10 000 observations en stock, « avec un taux d’erreur de 28 % », quand même. Mais les soixante pour cent d’observations dites « collaboratives » sont sûrs, car elles incluent l’envoi de vers de terre à des laboratoires de recherches. Robuste, l’indicateur lombricien incarné par son fondateur, Daniel Cluzeau, est appliqué en ville depuis 2015, où il se penche sur les sols urbains d’Île-de-France, de Dijon et de Bretagne qui révèlent être des sortes de « zones refuges » pour les vers de terre. Cerise sur le turricule, l’abandon du test moutarde au profit du test bêche a amélioré la contextualisation des observations en fournissant des informations à la fois sur les vers, et sur la structure des sols.

Autre grosse bête bien étudiée par les chercheurs, le carabe. Facile à voir, jouissant d’une certaine notoriété (l’insecte est souvent cité par les associations de protection de la nature pour illustrer le fait qu’avec des carabes, donc, les haies qui les accueillent, pas besoin de pesticides pour détruire les limaces qu’ils dévorent), le coléoptère s’est adapté au système agricole : « il est capable de se disperser dans le milieu, il peut donc partir et revenir après une pulvérisation, il est le prédateur de plein d’organismes », décrit Mickael Hedde, directeur de recherches à l’unité Eco & Sols de Montpellier. Le scientifique ne fait toutefois pas de préférences, il le considère et s’en sert autant que beaucoup d’autres invertébrés de grande taille tels que les limaces, les vers de terre – encore eux, les perce-oreilles, les fourmis ou les cloportes. Les invertébrés sont récoltés, triés, ils sont reliés à leurs milieux (grandes cultures, prairies permanentes ou temporaires, villes, boisements), des statistiques sont établies au fil des ans. « On aimerait faire une sorte de Living planet index du WWF, mais on se heurte encore au manque de spécialistes capables d’identifier ces éléments de la macrofaune, et à d’autres écueils, » tels que la variabilité temporelle des populations, toujours aussi mal connue ; et le fait que les bases de données des gros invertébrés existent bien, mais sont largement sous-exploitées

Le nématode, un héros si discret

À une échelle plus petite se trouve la mésofaune. Enchytréides (des vers), collemboles ou acariens. On les compte et on les dénombre, de façon à nourrir un indicateur italien nommé QBS (Qualità Biologica del Suolo) qui, nonobstant la marge d’erreur parfois importante, montre que la diversité des collemboles est la plus faible dans les vignobles et les grandes cultures. Un autre indicateur calcule le rapport de biomasse entre ce groupe et celui des acariens : ces derniers l’emportent sur les premiers dans les forêts, tandis qu’à l’inverse les collemboles sont sur la première marche dans les grandes cultures et les prairies. De plus en plus utilisés, constate Mathieu Chauvat, enseignant-chercheur au laboratoire Ecodiv (Étude et compréhension de la biodiversité) de l’université de Rouen, les indicateurs « mésofaune » sont encore en manque de référentiels et de corrélations avec la qualité (ou la santé !) des sols.

Avec les nématodes, des vers ronds (ils n’ont rien à voir avec les lombriciens, les vers de terre, ni avec les enchytréides) on n’a pas ces problèmes, tant ce groupe, bien que microscopique, est observé par des spécialistes passionnés. Voire, un peu amoureux vu comment ils et elles en parlent. C’est le cas de Cécile Villenave, une fan. « Ils ont toutes les qualités pour faire de bons bio-indicateurs car ils sont beaucoup étudiés par la recherche, on a beaucoup d’informations sur leurs milieux de vie, sur la diversité en fonction des conditions des milieux, » présente la responsable scientifique de la société Élisol environnement. Les nématodes ont l’avantage d’être nombreux (ils constituent 80 % des organismes pluricellulaires dans un échantillon de sol) et réagissent de manière très fine aux variations de leur environnement. Élisol a développé Elipto, une base de données avec un référentiel d’interprétation nourri de dix ans de travail sur et avec les nématodes. « On a presque 10 000 analyses sur l’ensemble de la France, à partir de là on fait un bilan sur six fonctions assurées par les nématodes, puis on établit un score de 1 à 10. » Niveau d’activité biologique, pression parasitaire, voies de décomposition de la matière organique, stabilité du milieu, intensité des flux de nutriments, chaque paramètre est « scoré » (noté) de 1 à 10, l’ensemble donne un graphique en toile d’araignée. Plus on s’approche de la périphérie, mieux c’est. Au centre, par contre, c’est critique.

Bilan des courses ? De manière contre-intuitive, tant l’agriculture productiviste a mauvaise image, il y a nettement plus de nématodes sur les grandes cultures ; mais nettement plus de diversité fonctionnelle sur celles conduites en bio avec labours modérés. Les indicateurs utilisés par Élisol montrent également que les cultures intercalaires, classiques dans les conduites en conservation des sols, améliorent l’état des sols en trois ans.

Omiques & IA

Comme d’autres sociétés et laboratoires, Élisol ne se contente plus de l’identification des nématodes par l’œil des spécialistes. Elle pratique désormais la reconnaissance informatique. Les nématodes sont nommés et dénombrés automatiquement, l’identification des genres suffit à établir le diagnostic grâce à un logiciel dénommé Elia basé sur l’IA. L’intelligence artificielle, encore elle. De même, le fameux ADN environnemental, devenu figure médiatique avec la mission Tara. Prendre un seau, garder les fragments d’ADN, les amplifier, les repérer, les associer aux bouts d’ADN d’espèces enregistrés dans des bases de données. « Il y a de moins en moins de spécialistes pour identifier les animaux », avoue Mickael Hedde. Qui poursuit : « Il y a aussi une facilité technique – car on fait comme une analyse chimique, que tout le monde sait faire, et ça prend moins de temps qu’aller sur le terrain pour prélever les animaux eux-mêmes. » Le monde vivant dans une pincée de terre. Qui plus est, l’analyse de l’ADNe, comme il faut écrire, est facile à standardiser et elle est automatisable. Sur le papier, c’est magnifique. Sauf qu’on ne connaît pas encore très bien le comportement de l’ADN dans le sol. « Il y a notamment des questions sur le temps de rémanence – quel âge à l’ADN que l’on mesure ? » La pincée de terre est peut-être un mausolée. Il n’en reste pas moins qu’avec dix ans de recul, l’ADNe montre plus de sélectivité que les méthodes traditionnelles : plus d’espèces détectées, dont certaines ne l’avaient pas été par observation humaine directe. « Il reste un besoin de standardisation, de constituer des bases de références, et d’intégrer cette méthode dans les suivis nationaux. »

L’ADN environnemental est le matériau des sciences « omiques », comme le dit joliment Téo Fournier, un des dirigeants de la société GenoScreen. Omique ? Metabarcoding, métagénomique « shotgun », métatranscriptomique ou encore métaprotéomique. Comprenne qui pourra. Cette branche montante de la métrologie porte l’espoir d’une « vision complète du microbiote des sols avec un niveau de résolution fonctionnelle et taxinomique sans équivalent. » Échantillon, extraction de l’ADN, amplification par PCR de gènes marqueurs, séquençage, regroupement des séquences en « amplicon » (fragments d’ADN) et enfin, assignation taxinomique : le metaboarcoding permet d’identifier la composition en taxons d’un échantillon d’ADNe en ciblant les variations d’un même gène marqueur. « Il répond à la question simple : qui est là ? La métagénomique répond à la même question en ajoutant une autre : qui peut faire quoi ? » Cette fois, tout l’ADN est séquencé, et le « potentiel fonctionnel » de l’échantillon de sol est identifié selon la présence de certains gènes. Quant au qualificatif shotgun, l’auteur de ces lignes avoue n’en avoir pas bien compris la singularité : l’ADN est cisaillé au hasard (comme un méchant explosé à la chevrotine ?) en petits fragments qui sont ensuite réassemblés. Quant à la métatranscriptomique, elle ne s’occupe pas d’ADN, mais de ce qui en assure la transcription en protéines, l’ARN. Cette technique permet d’aller au-delà du potentiel fonctionnel en criblant les fonctions réellement exprimées par le microbiote du sol. En apparence, tout ceci est fascinant. Avec de telles méthodes, on a vite fait de se tourner la tête : prélevez un peu de sol, et sans bouger de votre bureau, vous aurez une idée de la biomasse, de la biodiversité, des relations entre les espèces et de l’état (pour ne pas dire qualité ou santé) d’un sol selon les fonctions relatives que les organismes assurent. Quel sentiment de puissance ! Adieu les vieilles sciences naturalistes ! Téo Fournier n’est pas dupe. Il reconnaît volontiers les limites des trucs qui se terminent en « omique » : « C’est cher, les délais sont longs, une grande expertise est nécessaire, on a du mal à générer des référentiels, » et la reproductibilité est encore difficile.

Ingénieur agroécologue (sic) dans deux laboratoires privés, Labocea et Qualyse, Sylvain Mesplou s’occupe, lui, de protéomique. Identifier des protéines d’un échantillon, en particulier la glomaline (une glycoprotéine fabriquée par les champignons mycorhiziens). Dans le sol, les protéines ont un rôle multiple : elles agrègent les particules entre elles, immobilisent des métaux lourds et apportent des nutriments. Alors faisons-en un bel indicateur ! Broyage de la terre, centrifugation, coloration, extraction de toutes les protéines. « C’est un indicateur corrélé à la quantité de matières organiques, qui réagit bien – on l’a vérifié au champ – aux pulvérisations de pesticides. » De manière générale ce nouvel outil réagit beaucoup mieux aux pratiques agricoles que le protéo-indicateur traditionnel (celui qui mesure essentiellement la glomaline), et est bien corrélé à d’autres indicateurs qui mesurent par exemple le carbone organique, le potassium ou la quantité d’ADN.

Prévoir ce que l’on pourrait mesurer

À partir de ces techniques, des outils statistiques travaillent à prédire le potentiel des communautés microbiennes : on appelle cela « l’inférence fonctionnelle. » À partir de ce que l’on sait déjà ailleurs, imaginer ce que l’on pourrait trouver ici, avant même le premier coup de tarière. L’affaire se décline en trois indicateurs, l’entité fonctionnelle (FEs) qui identifie les espèces ayant les mêmes fonctions, la redondance fonctionnelle (Fred) évalue le nombre de taxons pour chaque entité fonctionnelle, et la vulnérabilité fonctionnelle (FVuln), comme son nom l’indique, mesure la vulnérabilité de ces mêmes fonctions. Des résultats ? Il y en a : la capacité à prévoir de ces outils semble correspondre à la réalité, car ils montrent que la richesse en entités fonctionnelles suit celle des bactéries, qui évolue positivement avec le niveau de perturbation intermédiaire. Il y a donc plus de FEs dans un échantillon de sol extrait d’une culture de céréales ou d’un vignoble que dans une prairie ou une forêt. À l’inverse, Fred est plus élevé en forêt qu’en aire viticole, en grandes cultures et en vignobles. On s’en doute un peu, sur le podium de la FVuln se trouve la vigne, puis les céréales et les prairies, la forêt étant bonne dernière. Analyse de Sébastien Terrat, maître de conférences à l’université de Bourgogne à Dijon et directeur du département Génie Biologie de l’IUT Dijon-Auxerre : « en forêt, on a des fonctions identiques portées par de nombreux micro-organismes tandis que dans un vignoble, on a de nombreuses fonctions portées par un seul taxon, » ce qui n’est pas forcément le signe d’une capacité à résister tout seul à un stress. Là encore, il n’est pas question de se prendre pour un démiurge capable de tout prédire en deux clics : « Ces nouvelles approches permettent d’obtenir des prédictions sur les fonctions putatives des micro-organismes au niveau des gènes ou des voies métaboliques, en se basant sur les connaissances génomiques d’organismes déjà isolés et/ou cultivés. Toutefois, du recul et des validations scientifiques sont encore nécessaires pour éprouver leur robustesse au terrain. » On respire.

Forêts, vignobles et mangroves : comment indiquer les bonnes pratiques

Voici maintenant du concret. Conduit par Camille Chauvin, ingénieur de recherches chez Élisol environnement et Céline Emberger, chargé de projets forêts au Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Occitanie, le projet InSylVioS mesure l’impact de différentes pratiques de gestion forestières sur la biodiversité des sols. « En particulier l’effet de l’intensité des éclaircies de peuplements avec cette question : peut-on identifier des pratiques plus durables ? » Cinquante-six peuplements dominés par hêtres ou Douglas ont été expertisés. « Sur le Douglas, aucun groupe faunistique n’est favorisé par une éclaircie forte [les coupes à blanc]. Les éclaircies légères sont par contre toujours favorables à la vie du sol. » Et sans éclaircie du tout, on ne voit pas de changement notable : ne rien couper n’apporte rien, preuve une fois encore de l’intérêt des perturbations intermédiaires. Et de l’indicateur « nématodes, » pilier de ce projet : les vers ronds sont de bons porte-parole de l’écosystème édaphique forestier.

Ingénieur de recherches à l’INRAE de Dijon, Cyril Zappelini a préféré travailler sur les sols viticoles. Alsace, Côtes de Provence, Mâconnais et Chalonnais, Côte de Nuits et Beaune. Que l’on soit en conventionnel, en bio ou en biodynamie, qu’est-ce que le sol nous raconte ? 219 parcelles en exploitation ont été étudiées, 55 en Alsace, 54 en Côte de Nuits et Beaune, 47 dans le Chalonnais et le Mâconnais et 66 en Côtes de Provence. Soit, 77 en conventionnel, 72 en Bio, le reste, 70, en biodynamie. « On a utilisé des indicateurs moléculaires de biomasse et de diversité microbiennes, et des interactions entre les taxons. » Le résultat global est sans appel : contrairement à ce que l’on pourrait penser, vu que les sols viticoles sont très travaillés et les vignes beaucoup pulvérisées, il n’y a de sols viticoles morts. « 18 % sont dans un état critique qu’on peut améliorer, 38 % sont à surveiller et 44 % se trouvent dans un bon état microbiologique. » Les meilleurs sols sont les Alsaciens (65 % de bon état), les plus mauvais les Côte de Nuits/ Beaune, là où les sols sont les plus travaillés : « en Alsace, il y a un faible travail du sol, l’enherbement entre les rangs est important, les sarments reviennent aux sols et, effet important, la densité de cépage est moindre, » deux fois inférieure aux Côte de Nuits/ Beaune. Les indicateurs de microbiologie montrent donc que les pratiques intensives dégradent la qualité biologique. L’un d’entre eux délivre une information frappante : « le réseau d’interactions entre les microbes est de 141 737 en Alsace, il tombe à 52 171 dans les Côtes de Provence, 22 626 à Chalon et Mâcon et… 4 932 en Côte de Nuits et Beaune. » En Bourgogne les sols ne sont pas morts, ils souffrent. Logiquement, en bio et en biodynamie le nombre de parcelles en bon état microbiologique monte respectivement à 42 % et 49 %.

Autre milieu, autre monde, la mangrove. En 2015, l’Office Français de la Biodiversité a mis en route le projet DCE Mangrove (pour directive-cadre sur l’eau), pour repérer et cultiver les bio-indicateurs les plus robustes et adaptés à décrire les pressions que l’Homme exerce sur cet écosystème littoral. À l’issue d’une première phase conduite en Guyane, Martinique, Mayotte et Guadeloupe, 17 indicateurs ont été repérés. La phase 2 a débuté en 2024 « pour distinguer la variabilité naturelle des descripteurs sélectionnés de celle induite par les impacts anthropiques, » relate Maud Fiard, ingénieure de recherches à l’université Aix-Marseille. La robustesse théorique des indicateurs est mise à l’épreuve dans « 59 mangroves aux situations environnementales contrastées, échantillonnées en Guadeloupe et en Martinique. On analyse à la fois la strate forestière et le sédiment. » Les indicateurs sont nombreux : espèces de palétuviers et hauteur de leur canopée, abondance et biomasse de la méiofaune (les animaux de 0,1 à 1 mm de long qui vivent dans un sédiment), notamment par usage d’un autre membre de la famille des omiques, la métabolomique non ciblée. Soit l’analyse de tous les métabolites récoltés dans un échantillon sans en cibler aucun. Une fois établie, la liste des indicateurs devrait aider les gestionnaires à mieux décider. On peut en tout cas l’espérer.

Dijon et Bruxelles éclairent les aménageurs

De mêmes indicateurs ont été utilisés dans le cadre du projet ProDij. Caractérisation écologique des sols urbains de Dijon, afin d’aider la Métropole à mieux aménager son territoire. Pas seulement, selon Pierre-Alain Maron, directeur de recherches à l’INRAE de Dijon : « la société prône le retour de la nature en ville, la lutte contre l’effet de chaleur urbain, le développement de l’agriculture urbaine… cela passe par les sols ! » Encore faut-il avoir ce qu’ils ont dans le ventre. Cinquante outils de diagnostics ont été utilisés, sur 80 sites représentatifs des grands usages urbains : voies du tramway, bords de route, ronds-points, prairies, cours d’école, parcs urbains, squares, jardins familiaux et jardins partagés. Démarré en 2021, le projet a donné des premiers résultats, dans trois catégories, le « patrimoine biologique » (abondance, biomasse et richesse des lombrics, nématodes et micro-organismes), fonctionnement biologique (les mêmes groupes biologiques avec des indicateurs plus précis) et le carbone organique du sol. « De manière générale, tous les sols étudiés présentent un bon état en termes de carbone, » il reste donc de la matière organique à Dijon. Les chiffres sont moins bons en ce qui concerne le patrimoine biologique (51 % des sols se trouvent dans un état qualifié de moyen, 37 % sont en mauvais état) et le fonctionnement de l’écosystème sol (58 % d’état moyen, seulement 4 % dans un mauvais état). On retrouve ces chiffres quel que soit l’usage des sols. Par contre, si on affine, on remarque des différences claires entre les types de voiries : les ronds points s’en sortent mieux que les bords de route, pis, les voies de tram, où Daniel Cluzeau s’ennuierait : on n’y trouve presque pas de vers de terre. Aucunes différences notables par contre en ce qui concerne les sites que Pierre-Alain Marron qualifie de « récréatifs » (prairies, parcs, écoles et squares). « Il y a une nette différence en revanche entre les jardins partagés et les jardins familiaux : les premiers sont dans un bien meilleur état que les seconds, » sans doute parce que les jardins partagés sont soumis à des règles en matière d’usage de l’eau, de travail du sol et d’apports de matières organiques.

En Belgique, François Henry, l’expert sol de Bruxelles environnement, l’administration en charge de l’environnement et l’énergie dans la capitale belge, s’occupe d’une affaire comparable à la dijonnaise, l‘indice de qualité des sols bruxellois, l’IQSB. Il nous montre une photo de ses slips, salis d’avoir été enfouis dans la terre brabançonne. On ne dira jamais assez l’intérêt pour les spécialistes des sols à porter des sous-vêtements en coton : pour leur assurer une fin de vie honorable, les enfouir leur donne l’occasion de révéler le foisonnement de la vie du sol. La pression foncière est énorme à Bruxelles car le territoire, sorte de Berlin du temps où la future capitale était enfermée dans l’Allemagne de l’Est, est une enclave de 182 km2 qui n’a pas le droit de s’étendre. « On mesure classiquement sur le terrain la structure et la compaction (tassement) du sol, la stabilité des agrégats et la conductivité hydraulique, et en labo des paramètres tels que le rapport C/N ou la respiration microbienne. » Pas de biologie. « On aurait pu réfléchir pendant des années aux meilleurs indicateurs, on a préféré foncer, et on fait évoluer l’indicateur au fil de l’eau, on en est déjà à la 5e version. » Une aide à la décision sous forme d’un indice global, censée éclairer les élus locaux.

De l’IQSV à l’IQSW, il n’y a qu’un pas franchi par Brieuc Hardy, chef de projet et d’expérimentation au Centre wallon de recherches agronomiques (CRAw). « C’est un indicateur citoyen basé sur l’observation, et la notation [pour ne pas dire scoring], de quelques paramètres simples », tels que la texture du sol, sa compaction, la forme des mottes, la présence de turricules ou d’eau stagnante. Nul n’en attend de grandes révélations, l’outil est conçu en premier lieu pour sensibiliser les citoyens.

dalles de béton et terrains de foot, des aires de changement

Entre Dijon et Bruxelles, Battle Karimi a fait un détour par La Défense. La directrice scientifique de Novasol Experts expose le travail qu’elle conduit pour l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche. « Depuis 2021, l’Epadesa entreprend de désartificaliser, revégétaliser et réemployer les terres excavées sur cet environnement qui compte parmi les plus artificialisés de France. En 2023 on a commencé à discuter avec eux sur l’évaluation de la qualité des sols en vue, précisément, de les réutiliser, d’en faire un gisement pour divers projets. » Novasol a travaillé notamment sur l’extension d’une trame verte et brune le long des terrasses de l’université de Nanterre (en réaménageant notamment une ancienne ferme urbaine), l’aménagement de nouveaux parcs urbains et la mise en place de noues végétalisées. Dans ce quartier d’affaires où le minéral règne il y a l’idée de refaire en tenant compte de la qualité des sols. « On a adapté la stratégie d’études et de prélèvements pour chaque site, tellement les conditions et les sols sont différents. » Et on y est revenu une fois les aménagements réalisés. La noue, par exemple. Quatre cents mètres de long d’une lasagne à trois étages : d’abord un mélange terre et pierre, puis une terre végétale constituée à partir de limons argileux et de compost, là-dessus 15 cm de BRF (bois raméal fragmenté) en paillage. Novasol a ensuite semé une prairie multispécifique qu’elle a activée par une inoculation de micro-organismes, elle a enfin planté arbres et arbustes. Au départ, les indicateurs n’ont pas révélé une immense qualité microbiologique. Mais dix-huit mois après, les choses s’étaient beaucoup améliorées : les sols en mauvais état sont passés de 87 % à 20 %, même, 13 % de sols en bon état sont apparus. Il semblerait que la « relance biologique active « (le mélange d’argiles et de compost) et la plantation d’arbres et arbustes expliquent une telle évolution favorable.

P.-D.G. de la société suisse Microsol, Étienne Roulin s’est intéressé à une infrastructure urbaine particulière, les terrains de sport. A priori, c’est tout vert, c’est du gazon, c’est donc vivant. En France, on en dénombre près de 40 000, qui occupent à peu près la surface de Paris, soit 15 000 ha. « C’est étrange, » fait mine de s’étonner l’ingénieur, « la quasi-totalité des collectivités les gèrent elles-mêmes, elles s’engagent pour la biodiversité, la résilience climatique, la sobriété… mais les terrains de sport restent en dehors de cette dynamique ! » Alors qu’ils sont un gouffre énergétique, à engrais et à eau, tant l’entretien du gazon réclame de soins dispendieux. « Ça tombe souvent malade en plus, car les variétés sélectionnées, stressées, poussées au maximum de leurs performances, sont fragiles. » Qui plus est, le sol étant compacté par la pression des crampons, le système racinaire se développe mal. « Depuis 2016 on a mis en place [en Suisse] des stratégies de régénération des stades basées sur l’agriculture de conservation et la permaculture, » et le fonctionnement des sols forestiers. « On veut restaurer les cycles du vivant : porosité, respiration, vie microbienne diversifiée et locale, enracinement, nutrition naturelle, » avec l’aide de micro-organismes, notamment des protozoaires cultivés par les collectivités à partir de thés de compost oxygénés. Les divers indicateurs choisis montrent l’efficacité du système : – 30 à 50 % sur l’arrosage, engrais organiques réduits de moitié, enracinement à 18 cm. Reste à convaincre la FIFA.

La pollution des sols est-elle la pollution des vers ?

D’autres indicateurs bien robustes ont été assemblés pour répondre à un questionnement terre à terre : mon sol et ce qui s’y trouve sont-ils pollués ? Ces indicateurs ont aidé Colette Bertrand, chargée de recherche en écotoxicologie du paysage à l’INRAE de Versailles à évaluer l’exposition aux pesticides de la faune du sol en grandes cultures, ainsi que l’impact de ceux-ci sur des organismes a priori non concernés par les pulvérisations. Quarante parcelles (21 en conventionnel et 19 en bio) ont été ciblées au nord-ouest de Paris, à Orgeval (dans les Yvelines). Des carabes, des vers de terre, des enchytréides et des escargots ont été prélevés. « Cinquante et une molécules ont été détectées dans les sols, les plus fréquentes sont par exemple le methabenzithiazuron, un herbicide, le carbendazime, un fongicide, ou encore l’imidaclopride, un insecticide » de la famille des néonicotinoïdes, interdit en 1999. « Ce qu’on tire de ce travail, c’est que les données de concentrations dans les vers de terre, ne reflètent que partiellement la contamination des sols, » par contre, la mesure des taux de survie, de la fertilité, du nombre de descendants, de la croissance ou encore de la motricité d’autres espèces animales prélevées comme les escargots semble être un indicateur pertinent : « les données de contamination des sols pourraient être de bons indicateurs d’effets écotoxicologiques sur certains organismes. » Nous voilà prévenus.

Pierre-Bénite, Arabie saoudite, comment suivre une renaturation ?

Le projet Gesipol-Diva, s’occupe d’une autre forme de contamination, celle des sols de friches industrielles. À Bordeaux, Lyon et Saint-Chamond, Lilian Marchand, responsable de projet environnement au LyRE, le centre d’innovation de Suez et Florence Baptist, dirigeante de Soltis Environnement, ont emprunté la méthode Triade. Ils ont sélectionné certains indicateurs (dont le recouvrement végétal, la richesse floristique, en acariens, bactéries, champignons, collemboles et évidemment en nématodes), ont mis en ligne un outil spécifique pour rentrer les données de terrain et surtout, ils ont simplifié « les équations, car les indicateurs ont du mal à parler entre eux » et ne sont pas « scorables » de la même manière. Ce qui en est ressorti pour le site de Pierre-Bénite à Lyon, réhabilité en 2022, c’est que l’on mesure toujours – sur les escargots – des effets écotoxicologiques deux ans après, également une faible diversité faunistique et une très faible complexité du réseau trophique, mais, à l’inverse, les indicateurs ont révélé une activité enzymatique élevée qu’explique une haute teneur en nutriments des sols. « Cela dit, ce qui est important, c’est de comparer les données année après année. Or, avec l’étude de 2024, on voit que cela s’est beaucoup amélioré. »

Triade est une approche normalisée (Iso) d’évaluation des risques écologiques spécifiques aux sites contaminés, les SSP (sites et sols pollués). Pourquoi Triade, au fait ? L’outil couple trois champs d’analyses différents, chimique, écotoxicologique et écologique, son usage délivre une note qui, si elle est considérée comme inacceptable, conduit à le réutiliser, jusqu’à deux fois (trois fois en tout, donc). À chaque remise sur le métier, l’évaluation est approfondie par l’ajout de nouveaux indicateurs permettant de répondre à des questions toujours plus précises. « Le but est de valider une absence de risques pour les écosystèmes, de suivre l’efficacité d’un traitement et de fournir des préconisations de gestion, » détaille Benjamin Pauget, responsable R & D de la société Tesora. Jennifer Harris, chercheuses en microbiologie environnementale, et Virginie Derycke, cheffe de projet en site et sols pollués/environnement, toutes deux du BRGM, confirment : les bio-indicateurs aident à choisir le scénario de dépollution d’un sol pollué le plus adapté. « Ces indicateurs biologiques sont intégrés progressivement, on a toutefois encore besoin de référentiels et de documents guides adaptés aux contextes et aux utilisateurs (donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage etc.). À ce stade, il faut les utiliser avec précaution. » Pourtant, Olivier Hullot, chercheur en postdoc au Bureau, montre à partir des résultats d’une enquête conduite sur 5 sites et autant de niveaux de réhabilitation par des « solutions fondées sur la nature, » sur trois temporalités (6 mois, 2,5 ans et 7,5 ans), qu’en dépit du manque de standardisation des indicateurs biologiques (biomasse microbienne, activités enzymatiques, nématodes) et physico-chimiques (matière organique, texture, pH) utilisés ils « fournissent des signaux précoces robustes de réhabilitation, avec des réponses plus marquées pour les stratégies les plus intensives. »

Allons plus loin. Avec une réhabilitation de fait, par abandon d’activités. L’Arabie saoudite, sa sécheresse. Chercheur au Cirad, Marc Ducousso présente un travail sur des indicateurs « micro-organismes » spécifiques aux sols hyperarides. Cinq sites sélectionnés dans la réserve de Sharaan au Nord-Ouest de l’Arabie saoudite, dont trois n’ayant jamais été cultivés et deux qui l’ont été durant une vingtaine d’années. La prise en compte des champignons a amélioré le diagnostic : « pour un site, on n’observe aucun signe de reprise de la végétation naturelle du désert et pour l’autre site, on constate une « autorestauration » et par certains aspects, il ressemble à un site naturel (LR). » L’étude a montré également la stabilité du réseau microbien des milieux naturels par rapport aux sites anciennement anthropisés. Surtout, qu’il existe quelque chose dans le sol dans un environnement parfaitement hospitalier. Pas de doute, il n’existe pas de sols morts dans le monde.

Voilà le monde des indicateurs. Il se porte bien, il est actif, inventif, réactif. Mais il se demande : à quoi sers-je si je reste chez moi ? Une table ronde a tenté de lui apporter des réponses. « Comment développer une offre de conseil et des actions adaptées ?

Préserver l’eau par les sols

L’agence de l’eau Seine Normandie a participé au débat, en la personne de Christophe Poupard, directeur de la connaissance et de la planification. Au premier abord, qu’est-ce qu’un des six agences de bassin métropolitaines faisait dans ce cénacle de spécialistes du sol ? C’est que les sols retiennent 60 % de l’eau de surface, et qu’une eau de qualité dépend de la qualité des sols situés au-dessus ou en périphérie de l’endroit où on la prélève. « Le conseil scientifique du comité de bassin de l’agence, après avoir auditionné plein de scientifiques qui travaillent sur le sujet, a émis en 2022 un avis sur l’intérêt d’avoir des sols de qualité pour la qualité de l’eau. Pour nous, les sols sont un appui important. » Raison pour laquelle les agences de l’eau aident le monde agricole à développer les pratiques les moins préjudiciables à la qualité de l’eau. « On aide déjà les agriculteurs à adopter des méthodes différentes. On aide la remise en place de haies ou de prairies. On a aussi une approche filière, c’est-à-dire qu’on sait que pour avoir des cultures à pas niveau d’intrants, avec peu de phytos, peu d’azote et peu d’eau, il faut qu’il y ait des filières de transformation derrière. Donc on aide, par exemple, des séchoirs à luzerne pour permettre la culture de luzerne. » Une agence de l’eau finance à partir de demandes de subventions. Dans le dossier, elle peut avoir besoin d’études de sols, notamment pour une opération de désartificialisation en ville. L’infiltration à la parcelle est beaucoup soutenue. « Alors, ce n’est pas nous qui conduisons les études de sols. Tout ce qu’on veut, c’est savoir si le projet présente vraiment un intérêt pour la circulation de l’eau. Est-ce que ça va permettre d’éviter qu’il y ait trop d’eau qui aille dans des tuyaux ? Est-ce que ça va permettre de mieux infiltrer ? » Les sols savent le dire, si on leur pose les bonnes questions.

Comment créer un sol

Le BRGM peut être amené à se retrouver avec une agence de l’eau à l’occasion d’un projet urbain. Par exemple lorsqu’une collectivité parle de se végétaliser afin de lutter contre l’effet îlot de chaleur urbain. Elle fait en sorte d’infiltrer à la parcelle, d’abord, ensuite elle plante. Il est arrivé que le Bureau l’alerte : si vous plantez sur un terrain argileux à smectites, vous risquez d’aggraver le risque RGA ! Le BRGM sollicite les bases de données et les tableaux d’indicateurs pour autre chose : la réhabilitation des sols, comme on l’a vu plus haut, et les sols dits reconstitués. Philippe Bataillard est chimiste du sol à l’Unité Risques Sites et Sols Pollués : « comment est-ce que je peux reconstruire un sol en gagnant du temps sur la nature » qui sait réhabiliter toute seule un sol pollué ? « Comment recréer un sol qui peut être un peu, je vais appeler ça une formule 1, c’est-à-dire multifonctionnel, pour qu’il rende le plus de services possibles à la collectivité ? Nous, on regarde un peu moins la biodiversité, je le reconnais, pour aller vers des fonctionnalités de support de culture, de réserve en eau utile, » ou de stockage de carbone.

Pour Silvère Frédaigue, le sol doit d’abord produire. Maraîcher, responsable commercial et marketing de la CAMN (Coopérative d’Approvisionnement des Maraichers Nantais) il utilise des sols reconstitués. « Pour produire de la mâche, nous autres maraîchers ramenons 60 tonnes de sable par hectare et par an. Ce sol, on le fait évoluer année après année selon une dynamique différente, tant dans sa structure que dans sa texture, ce qui fait qu’on est toujours sur un référentiel mobile. » Auparavant, les maraîchers ne s’embêtaient pas, le sol étant considéré comme un simple support de cultures, ils le traitaient chaque année au metham-sodium afin de le stériliser avant chaque plantation. Depuis que ce produit a été interdit en 2018, le sol est redevenu vivant, il a fallu faire avec, en le faisant évoluer. « Les maraîchers se sont retrouvés face à un challenge important qui était de dire qu’on va devoir travailler avec la microbiologie, on va devoir travailler avec des équilibres, on va devoir travailler avec des gestions sanitaires comme les maladies fongiques. Ils ont travaillé à reconstruire un socle, un sol. Évidemment, les indicateurs sont au centre, puisque finalement, ce sont des outils qui permettent de savoir si on va dans le bon sens ou pas. »

La longue marche des conseillers

Il est donc possible de demander aux indicateurs comment il faudrait construire un vrai-faux sol pour atteindre certaines valeurs. Encore faut-il les comprendre, savoir les écouter, dit en substance Joëlle Sauter, responsable de l’équipe sols et fertilité, au service Multiperformance et Transitions Agricoles de la chambre d’agriculture Grand Est : « L’étude Indiquasol, c’est un progrès énorme, c’est un travail de synthèse absolument fantastique qui a été produit. Mais il reste encore cette dernière marche, cette dernière étape à franchir pour que tout ce travail puisse être compris, pris en main, adopté et mobilisé par les agriculteurs. » Ce n’est pas le tout d’avoir la liste des courses, encore faut-il savoir cuisiner. « J’ai cru comprendre qu’il y aura des financements à venir, qu’une suite sera donnée à Indiquasol, » espère-t-elle. Accompagner le monde agricole pour qu’il s’approprie tous ces indicateurs et ne les voit pas comme un empêchement à faire son travail. « Quand des indicateurs sont produits, il s’agit de faire tout un travail pour accompagner les destinataires, ceux qui sont censés pouvoir les utiliser pour faire évoluer leurs pratiques. C’est d’ailleurs une des missions du réseau mixte technologique [RMT] sols et territoires qui fédère des acteurs de la recherche, de l’enseignement agricole, du développement, que de s’approprier toutes les données, les savoir-faire et de les rendre plus facilement utilisables. » Les indicateurs sont là, laissons-leur le temps d’êtres digérés par les bonnes personnes, d’être par elles diffusés puis validés par le terrain. Laissons d’abord le temps aux conseillers agricoles de se les approprier, « il faut qu’il y ait une sensibilisation, une motivation, que les conseillers voient bien que connaître les indicateurs va pouvoir les faire évoluer dans leur métier pour accompagner encore mieux les agriculteurs dans des pratiques qui permettent d’assurer la viabilité des exploitations. »

Les maraîchers nantais ont créé le Comité Départemental de Développement Maraîcher (CDDM) qui s’occupe précisément des indicateurs, de leur mise en œuvre, de conduire des expérimentations chez les producteurs. Un travail qui semble se heurter souvent à un mur, résumé par une proposition de Silvère Frédaigue : pour mieux travailler, il ne serait pas inutile de disposer d’un… indicateur de qualité des connaissances des conseillers – et des agriculteurs. « On a un moteur extrêmement puissant, les indicateurs, c’est la puissance du moteur ; mais il y a la capacité à transmettre cette puissance. Et dans la transmission, il y a les conseillers, or, je pense qu’en ce qui les concerne la marche n’est pas importante, elle est abyssale. Oui, vraiment, j’aimerais bien un indicateur de la qualité des connaissances des conseillers, » sinon, les indicateurs agités par les chercheurs ne trouveront jamais le chemin de la ferme.

Cela tombe bien, Mathieu Valé, responsable scientifique du laboratoire d’analyse et de « conseil agro-environnemental » Aurea, travaille tous les jours avec des conseillers agricoles. Il en voit des très moteur, qui s’intéressent, demandent des informations, testent eux-mêmes nouvelles méthodes et indicateurs. « Les nouvelles générations qui arrivent sont un peu plus sensibilisées, même s’il y a énormément de turnover. De toute façon, en gros, les conseillers ont besoin de choses extrêmement simples. En outre, ils ont peu de temps pour être formés. » Les chambres d’agriculture ont pour eux des plans de formation, « pour accompagner leur montée en compétences sur la prise en compte des indicateurs et pouvoir accompagner les agriculteurs sur des diagnostics plus portés sur la biologie, » lui répond Joëlle Sauter. Elle voit toujours l’étincelle, sur laquelle les chambres doivent sans cesse souffler en faisant garde à ce qu’elle ne s’éteigne jamais. Chez tout le monde : « il faut continuer à promouvoir, à sensibiliser tous nos décideurs sur l’importance des sols et de ces questions qui rentrent dans le quotidien des agriculteurs. » Elle doit parler d’expérience.

Faire dialoguer les logiciels et les gens

Pour faciliter le travail de tout le monde, une plateforme en ligne est en cours de construction, sous l’égide de l’Association française pour l’étude du sol (Afes). « Aujourd’hui, c’est un petit peu la jungle, parce qu’il y a plein d’informations qui sont dispersées à différents endroits, c’est à travers cette initiative, cette future plateforme du sol qu’on va essayer de simplifier votre vie, » annonce Joëlle Sauter. Silvère Frédaigue aimerait aller encore plus loin : que les outils de saisie associés à chaque indicateur communiquent entre eux, pour que l’agriculteur n’ait à en remplir qu’un seul, ou si peu. « Il faudrait une normalisation, créer un protocole de communication qui fasse que, quel que soit l’outil qu’on met en œuvre, qu’il provienne de l’INRAE ou d’une start-up, hé bien ces outils-là s’agglomèrent, discutent les uns avec les autres de manière relativement simple, je pense qu’avec cela, on aurait des outils qui deviendraient opérationnels. » Cela tombe sous le sens, mais Mathieu Valé doute de la pertinence de cette énième déclinaison de la tarte à la crème appelée guichet unique. D’abord parce que ce serait très long à faire, ensuite, « [sur des projets semblables] on a déjà été confrontés à des réticences des agriculteurs qui nous disaient « je mets mes données parcellaires accessibles à tout le monde, je perds la maîtrise sur mes données ! » Alors, ils ont freiné un peu et ont donné le minimum d’informations. »

Le partage de données interprétées et harmonisées existe bien au niveau des laboratoires, il est balbutiant à l’échelle des agriculteurs, qui sont à l’origine des données brutes. Quoi qu’il en soit, qu’est-ce que les premiers concernés, les agriculteurs, attendent en retour des diagnostics réalisés sur leurs parcelles ? Mathieu Valé en a sondé : « la moitié, en gros, était partante pour de l’appli smartphone et de l’interface en ligne, l’autre moitié disait « non, moi je veux du B2B, je veux quelqu’un en face de moi pour discuter des résultats. » Donc il faudra forcément du mix. » Et puis, poursuit-il, on a beau essayer d’être super-pédagogue, il y a des concepts difficiles à faire passer, des vocabulaires différents et des définitions disparates de mêmes notions. Comment faire dialoguer sans incompréhension des chercheurs, des bureaux d’études, des paysans, des conseillers qui ne parlent pas le même langage et ont chacun des idées reçues et des certitudes ?

agriculteur, n’oublie pas tas bêche !

Surtout après que l’INRAE a proposé sa cinquantaine d’indicateurs. Qu’en faire ? « Ça n’est trop que si on nous demande de tous les utiliser ! », réfléchit Mathieu Valé. « Il faut bien définir à l’avance pourquoi moi, agriculteur, coopérative, je veux faire des analyses. La liste de l’INRAE est juste une boîte à outils à valoriser. En fait, il faudrait d’abord faire un prédiagnostic : aller chez l’agriculteur, lui demander, « c’est quoi tes atouts, tes contraintes, tes besoins » etc. à partir de là, lui dire « on a besoin d’en savoir plus parce que [tu nous dis qu’il y a] des problèmes d’infiltration ou de stagnation de l’eau », et alors sortir tel ou tel indicateur de la boîte à outils. » Une approche utilitariste, pragmatique, car on ne peut ni tout regarder d’un coup, ni appliquer comme on le fait (trop) souvent une même grille d’analyses à tout le monde. Silvère Frédaigue abonde : « les agriculteurs n’ont pas tous les mêmes besoins. La diversité des indicateurs, je trouve donc que c’est quelque chose de très bien. Par contre, il faut les rendre dynamiques. Refaire les analyses tous les 3 ans par exemple. Les producteurs ont besoin de concret, ils ont besoin de se dire, « tout ce que je mets en œuvre, ça fait sens et ça fait évoluer mon système dans la direction que je souhaite. » Pour cela, il faut aussi beaucoup d’ergonomie, afin de suivre facilement l’évolution de son système d’exploitation. » Pourquoi pas d’abord des indicateurs simples à manier par l’agriculteur lui-même, comme le test bêche, promu par Joëlle Sauter ? « Oui, il permet par exemple de voir des compactions majeures sur les 30 premiers centimètres, » approuve Silvère Frédaigue, « et si on voit grâce à cela un sol où l’eau et l’air ne circulent pas, à quoi bon faire une analyse de plusieurs centaines d’euros pour aller mesurer de l’activité microbienne quand on sait qu’elle ne fonctionne pas sur un sol pareil ? » Autrement dit, la boîte à outils de l’INRAE se doit d’être hiérarchisée : on commence par la bêche, pas par la respiration microbienne ou l’ADNe. « La hiérarchisation est indispensable, l’indicateur biologique, ne vient [que] comme un biomarqueur de confirmation, il vient étudier des questions de santé long terme. »

Mathieu Vallé est un peu dubitatif, car il voit beaucoup d’agriculteurs peu formés ou peu intéressés à l’idée de faire des tests eux-mêmes. Mais peut-être est-ce un peu à cause des mauvaises habitudes « on sait qu’il faut promouvoir cela, mais dans les faits, ce n’est quand même pas énormément utilisé. Cela dit, quand nous, on propose des services, des analyses, c’est clés en main, c’est-à-dire qu’on fait nous-même le prélèvement, alors que ce serait sans doute plutôt à l’agriculteur de le faire, parce qu’il en profiterait pour observer son sol. » Et puis, une bêche, l’agriculteur l’a déjà.

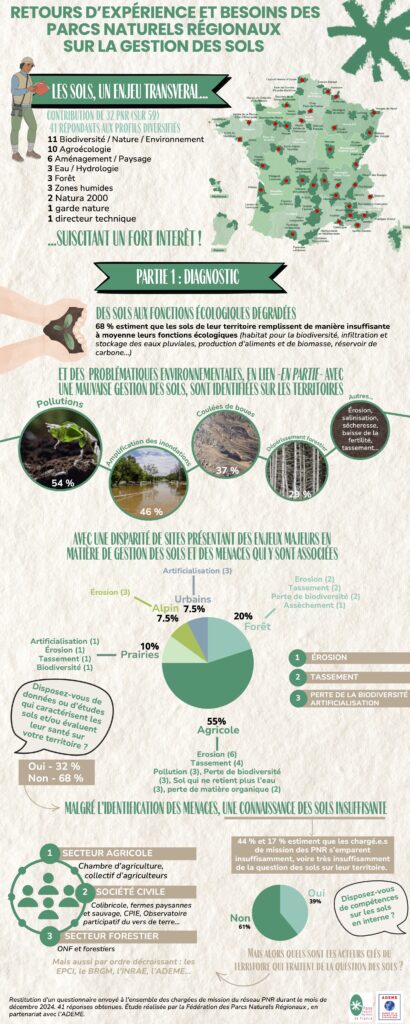

La pédagogie par les PNR

L’agriculteur ou le chargé de mission de parc régional. Les 69 PNR sont des nouveaux venus dans le monde des sols. Leur objet premier est de valoriser tous les patrimoines d’un territoire, en en faisant causer leurs usagers et acteurs. Les PNR sont des parlements qui ne disent pas leur nom. « Les agents ont des liens très forts avec les habitants, les acteurs des territoires, dont les agriculteurs. Ils peuvent sensibiliser sur les sols, » présente Léa Pourchier, chargée de mission Énergie, Biodiversité et Sols à la fédération nationale des parcs naturels régionaux. « Un autre élément important et intéressant, c’est que les PNR sont aussi des outils d’expérimentation. On aime bien tester ! Beaucoup d’acteurs viennent nous voir pour mettre en place de nouvelles choses. Il faut juste que cela corresponde avec le projet de Parc, » inscrit dans sa charte, qui est sa feuille de route stratégique discutée et approuvée par les élus des communes adhérentes. Elle dure quinze ans et est rediscutée à l’issue de cette période. Les sols font désormais partie des patrimoines à préserver. La fédération nationale des parcs naturels régionaux y est arrivée par… les éoliennes. « On est soutenus financièrement par l’ADEME, sur une convention de sensibilisation des agents des parcs sur l’impact des énergies renouvelables sur les sols. On a mené quelques actions, des webinaires, des partages d’informations et à la suite d’une enquête que j’ai menée auprès des agents, je me suis rendu compte qu’il ne fallait pas seulement se limiter au secteur de l’énergie, car en fait, il y avait des besoins énormes de partout, et même des demandes de la part des agents de créer vraiment un groupe de travail sur les sols. » Car les agents constataient depuis quelques années une dégradation des sols, de leurs fonctions écologiques, sans se sentir capables d’y remédier, faute de suffisamment de compétences. Convaincre les élus de l’importance des sols lorsqu’ils ont à réfléchir à un projet d’énergie renouvelable, lors des discussions relatives au renouvellement (ou pas) d’une charte. Former les agents à prélever des sols, à réaliser des diagnostics, à épauler les agriculteurs. « Mieux connaître leurs sols, cela ressort beaucoup dans la bouche des élus, pendant le processus de révision, » se réjouit Léa Pourchier. Dans ce but, 5 PNR – en cours de sélection – vont devenir dès cette année les pilotes d’un plan d’action en faveur de la santé des sols, à partir de ce que le PNR des caps et marais d’Opale est en train de faire depuis janvier 2025 : une vaste vulgarisation à destination des gens, des élus et des techniciens du parc, à base de résidence d’artistes, de conférences sur les liens entre sols et alimentation et de parcelles tests.

Encore faut-il qu’il y ait des sols. Or, ceux-ci n’ont de valeur que si l’on en fait quelque chose. Le sol, en France, n’existe pas en soi, seulement s’il rapporte ou rapportera un jour de l’argent. On peut avoir la plus belle gamme d’indicateurs du monde, si la loi ne protège pas les sols de son premier ennemi, le macadam, cela ne servira à rien. C’est le sujet de la seconde table ronde.

Une sénatrice désabusée

La réglementation et le foncier comme vecteurs d’amélioration de la santé des sols. Par une interview filmée au Sénat, la sénatrice PS de la Charente Nicole Bonnefoy a introduit les débats de la seconde table ronde par l’évocation pour le moins contrastée de la vie politique des sols. Ses collègues en parlent, tout le monde en cause, pourtant, le projet de loi présenté par la sénatrice en 2023 portant sur la santé des sols a été rejeté selon elle à cause d’un certain lobby : « mes collègues de droite m’ont dit que si la FNSEA soutenait le texte, ils le voteraient… » Un lobby et d’autres qui souffleraient le vent mauvais sur les deux assemblées, celui qui a poussé au vote la loi Duplomb qui désole la sénatrice. À propos de la directive-cadre sur les sols, qui devrait être traduite en droit français avant trois ans, la sénatrice entend les reproches d’une partie du monde agricole et des Safer – les diagnostics de qualité des sols vont coûter trop cher au regard du prix modeste de l’hectare – elle y répond en réclamant « un accompagnement et des aides », soulignant que « le coût de ne rien faire sur les sols serait bien supérieur. » Certes.

Le bon sens ou la norme ?

Dix minutes de propos qui ont fait immédiatement réagir Baptiste Gatouillat, référent sols des chambres d’agriculture : « je pense que les agriculteurs ne sont pas réfractaires au changement. Là où on le devient c’est que nous, chambres d’agriculture, on a tout un système de développement sur le terrain, des conseillers qui peuvent accompagner. Mais si nous, agriculteurs, on a l’impression d’avoir en face de nous non pas à un conseiller mais plutôt un agent de l’État qui vient appliquer une réglementation sur l’exploitation, le regard et l’envie d’y aller sont tout à fait différents. » Tout ce qui vient du haut et n’est pas accompagné a la promesse d’être rejeté. « Il faut vraiment que la réglementation s’applique avec du bon sens paysan. Si c’est pour nous faire des diagnostics qui vont nous coûter les yeux de la tête, ce n’est pas la peine d’essayer de venir avec une proposition comme ça. Il faut, j’insiste vraiment, qu’il y ait création de valeur ajoutée sur l’exploitation. C’est ça, une réglementation intelligente avec du bon sens paysan. Et là, à partir de ce moment-là, il n’y a pas de problème. » Reste à savoir ce qu’est le bon sens paysan. « On produit une alimentation pour nos concitoyens, à un moment on a été capables de faire des efforts, on a su produire en quantité, on a su apporter de la qualité, là maintenant on nous demande [de préserver] l’eau, l’air, le sol… j’ai envie qu’on rajoute la vie du paysan dans la réglementation. » Bref, pas besoin forcément de réglementation, le bon sens serait de faire confiance aux agriculteurs.

ZAN le mal parti

Margot Holvoet n’a pas d’avis sur la proposition. L’Institut de la transition foncière dont elle est la déléguée générale ne s’intéresse d’ailleurs pas tellement aux sols agricoles mais à tous : il s’occupe d’aménagement du territoire. « Les réglementations sont bien souvent nécessaires pour donner un cap, donner des objectifs, impulser aussi des dynamiques qui bien souvent ne s’enclenchent pas, car il faudrait derrière les traduire en politique publique, c’est-à-dire permettre de les appliquer. » En France, on considère généralement qu’un règlement ou une loi suffit à régler un problème. Sans s’inquiéter de son application. Le ZAN par exemple, beau à regarder, pourtant détricoté. « Il [aurait fallu] l’accompagner d’une politique publique, travailler sur les enjeux de financement, des évolutions fiscales, on peut penser aussi à des évolutions du modèle économique de l’aménagement. » La loi ZAN initiale était complexe, elle plongeait les élus locaux dans la perplexité : comment je peux à la fois préserver les terres agricoles et construire des logements, alors qu’une bonne partie de mon budget provient des taxes prélevées sur le foncier ? Cependant, une étude de l’Institut a montré que « lorsqu’on regarde les EPCI, on voit que la corrélation entre augmentation de la population et augmentation de l’artificialisation est très fine. On a même 500 communes qui n’ont pas artificialisé du tout sur les 15 dernières années, alors que plus de la moitié d’entre elles a gagné en emploi, en population. » Le développement d’une ville n’entraîne pas mécaniquement de nouveaux besoins fonciers. Des chercheurs l’avaient déjà montré : en France, l’étalement urbain est allé beaucoup plus vite que la population. Il semblerait que les élus locaux estiment qu’il leur faut être d’abord des bâtisseurs.

« La loi ZAN c’est une avancée pour nous, » défend M. Gatouillat, avant d’en montrer le principal effet pervers : « mais on voit que la commune qui avait bien géré son foncier, qui a pris un, deux hectares, finalement, se retrouve plus pénalisée que la grande métropole qui avait pris beaucoup plus de surface. » La loi ZAN imposait en effet de réduire de moitié la consommation de foncier d’ici 2030, à partir de ce qui avait été déjà artificialisé entre 2010 et 2020 : les communes historiquement les plus utilisatrices de sols étaient donc favorisées, les plus vertueuses se privaient dans le même temps de possibilités d’aménager demain. « Nous, agriculteurs, on était d’accord sur cette réglementation-là, mais finalement, au niveau local, les élus de petites communes nous ont avertis qu’il y avait aussi cet effet pervers. Il y a eu en conséquence une révision nécessaire de la loi, » poursuit M. Gatouillat. Philippe Billet, directeur de l’institut de droit de l’environnement de l’université Lyon 3, partage ce constat : « la loi ZAN, au départ, c’était un mauvais projet, parce que se fonder pour déterminer la quantité possible d’imperméabilisation sur les dix années précédentes c’était transformer les plus mauvais élèves en bons élèves, ceux qui avaient mal fonctionné antérieurement bénéficient actuellement de la loi ! » En outre, la loi impose qu’à chaque hectare nouvellement urbanisé, un autre hectare soit désimperméabilisé, renaturé ou empêché d’être artificialisé. Or la compensation est illusoire du point de vue scientifique, car la mise dans le coma d’un sol vivant par son recouvrement sous une dalle est immédiate, tandis que la désimperméabilisation par compensation réclame beaucoup de temps avant de se traduire par un retour à un fonctionnement biologique convenable du sol. Est-il cela dit encore utile de se poser tant de questions ? « Un certain nombre d’oppositions politiques ont obtenu que les communes et les intercommunalités bénéficient chacune d’un hectare incompressible à artificialiser, le cas échéant en se mettant en commun pour pouvoir continuer d’urbaniser. La dernière dérogation en date, publiée le 24 juin 2025 concerne les JO 2030 : l’ensemble des aménagements liés à ces Jeux olympiques ne sera pas comptabilisé au titre du ZAN. C’est pratique. » Des JO qui se feront en plus probablement sans neige.

ZAN le mal fichu

Thibaut Guigue est président de Métropole Savoie, à Chambéry. Il a adossé la révision simplifiée de son Scot à des critères de qualité des sols. Pour lui, l’effet pervers de la loi ZAN est à nuancer : « nous, on est un territoire qui, sur ces questions de trajectoire ZAN, était déjà très engagé, on avait déjà fait les moins 50 % [avant 2030], on était quasiment à moins 60 %, sur la période 2001-2021. Le constat qu’on fait, partagé lors du congrès de la fédération française des Scot à Arcachon cette année, c’est que finalement les territoires engagés, historiquement, ceux qui sont potentiellement plus pénalisés par la loi, ne sont pas ceux qui se plaignent aujourd’hui, parce que comme ils étaient déjà engagés, ils ont poursuivi la trajectoire, ils ont un certain sens, une certaine responsabilité. » La loi a été mal écrite, « mais au moins elle a enclenché une dynamique : aujourd’hui les trois quarts des SCOT qui sont engagés a minima dans une modification simplifiée ont intégré les sols dans leur réflexion, et pour ceux où le moins 50 % est déjà bien avancé, ils ont intégré la question des fonctionnalités des sols. » Selon l’élu savoyard, il n’y aurait donc plus grand monde qui conteste le fondement du ZAN. Il en aurait été de même avec la loi proprement dite si ses décrets d’application ne l’avaient rendue tant détestable : « les services de l’État, à un moment donné, ont essayé de faire ce qu’ils pouvaient avec la loi telle qu’elle était écrite. Et ils ont fait des choses qui sont extrêmement précises, des tailles de parcelles, etc. Mais en fait, quand on essaye d’utiliser ça au quotidien, nous, élus, on se rend compte que c’est impossible. Si le législateur faisait son travail correctement, [il arrêterait] d’imaginer que son rôle, c’est d’écrire des lois qui font des pages et des pages et qui sont hyperprécises, non, son rôle, c’est bien l’orientation. » La loi est toujours bavarde et conçue pour être appliquée partout de la même façon.

C’est l’autre péché originel du ZAN, fidèle au principe constitutionnel d’égalité de toutes et tous devant la loi : la loi se doit d’être la même partout, quel que soit le terrain ; le ZAN avait donc été imaginé pour des territoires qui devaient être tous semblables. Pourtant, la loi avait aussi prévu que ce soit les régions qui distribuent le contenu de l’enveloppe commune de terres à artificialiser, dérogations comprises. « Oui, mais là encore, les territoires sont différents », reprend Thibaut Guigue, « ça a très bien marché en Bretagne, où il y a trente-six Scot qui se sont fédérés dans un seul Interscot, vous avez donc trente-six présidents autour de la table, alors que dans d’autres régions vous pouvez en avoir des centaines, » et là, ça devient compliqué de dire à l’un tu auras un hectare, et à l’autre, tu n’auras rien.

Bref, ça avance, mais à son rythme, qui n’est pas celui auquel se meut brutalement le dérèglement climatique. L’Institut de la transition foncière s’est demandé ce qu’il en serait si la loi ZAN était vidée de sa substance, par la loi TRACE notamment. « Sur la période 2011-2021, c’est environ 250 000 hectares qui ont été artificialisés. Donc, si on applique le ZAN, d’ici 2050, on estime que l’on économiserait à peu près 400 000 hectares de terres agricoles, parce qu’il ne faut pas oublier que l’artificialisation se fait à 90 % sur les terres agricoles. » Soit l’équivalent de 5 600 exploitations agricoles moyennes conservées. La loi ZAN est imparfaite, mais elle aurait des résultats si on l’appliquait, si elle s’inscrivait dans une trajectoire générale cohérente qui tend vers la transition écologique. « On a un ensemble de politiques publiques, de réglementations qui permettent d’aller vers la meilleure préservation des sols, le ZAN, évidemment, mais aussi la législation sur les espaces naturels, qui préserve aussi, en passant, les sols. Mais de l’autre côté, on a aussi des politiques industrielles, de logement, agricoles, qui peuvent aller dans l’autre sens. Donc je pense qu’on a vraiment besoin de clarté, de cohérence sur le cap, et c’est pourquoi on a proposé il y a quelques mois, avec notamment Métropole Savoie, un appel pour une politique nationale des sols qui permette d’y voir un peu plus clair sur cette question de l’évaluation des sols, » qui ne marcherait pas sur les pieds de la stratégie nationale biodiversité, de la stratégie bas carbone, du plan national d’adaptation au changement climatique ou encore du Plan Eau.

ZAN au Chapelles

Cohérence, un mot qui revient souvent dans les débats sur à peu près tous les sujets. Chacun « silote », chaque administration, ministre, fait sa loi dans son coin sans se concerter avec les autres. Une tradition française car dans chaque collectivité, le service voirie ne cause pas forcément avec le service mobilité, ni avec les espaces verts ou l’eau. Le couloir de nage permet d’aller droit, mais tout seul. Secrétaire général de la fédération nationale des Safer, président de la Safer Bourgogne-Franche-Comté ex-vice-président du Scot Tarentaise Vanoise et ancien maire de Les Chapelles (Savoie), Gilles Flandin fait un lien, lui, entre sols et transport quotidien : « pour l’élaboration du Scot, on s’était rendu compte qu’on avait des déplacements pendulaires que nous n’étions plus capables d’assumer entre le domicile de travail avec des salariés des stations de ski qui vont habiter dans les zones rurales. Rien que ça, ça a déjà alerté énormément [sur la demande en logements, donc possiblement la demande foncière] et on n’avait pas forcément eu ce regard-là au préalable. L’autre constat est qu’on avait en moyenne un taux d’occupation des lits de moins de 11 semaines par an : [on avait consommé du foncier] pour 11 semaines par an ! À partir de là, on a eu une réflexion pour se dire il faut voir les choses autrement… sauf qu’on s’est très vite rendu compte qu’il fallait agir sur sept ministères différents, » pour écrire le Scot. On lui fait confiance, on n’a pas refait le compte. Les Safer régulent le prix de la terre agricole afin d’éviter l’emballement, la spéculation. De facto, elles préservent les terres, tout en restant lucides : « On ne peut pas empêcher un pays de se développer, mais il faut qu’on apprenne à utiliser ou à regarder de près tous nos besoins, puis de les hiérarchiser et de voir comment on peut faire en sorte qu’ils soient complémentaires les uns aux autres. On a du travail à faire sur ces sujets-là tous ensemble, il n’est pas question d’opposer qui que ce soit, mais il faut qu’on réfléchisse à comment on peut mieux habiter, cohabiter, gérer le foncier encore disponible. »

Gilles Flandin parle d’expérience. Il avait réussi à geler la consommation foncière du village dont il fut le maire deux mandats durant. Un PLU d’essence révolutionnaire. Beaucoup de ses administrés lui avaient réclamé que leurs parcelles en périphérie du village fussent déclarées constructibles, au cas où, d’ici à vingt ans, il y aurait une culbute financière certaine. « On a regardé de près le potentiel déjà bâti et pourtant inoccupé, car on a énormément d’anciennes fermes non habitables, inhabitées ou occupées au quart. Dans ces fermes, on a ainsi identifié un potentiel de 80 logements de 60-70 m2 chacun, à faire ou à rénover. » La commune comptait environ 320 logements. Un quart en plus, simplement en améliorant. « On a croisé cela avec le taux de population qu’on souhaitait dans dix à douze ans. On est 600 aujourd’hui, et on a estimé que, par rapport au réseau d’eau potable, à la voirie, à Internet, etc., on peut monter à 800 habitants, en conservant le même nombre moyen d’habitants par logement qui est de 2,5. Du coup, on n’avait pas besoin de plus de logements ! » Utiliser l’existant, ne pas construire pour construire, c’est cela, le zéro artificialisation nette. « Plutôt que de faire un trait de crayon entre ce qui sera urbanisable et ce qui restera agricole, j’ai fait un tour de crayon autour de la commune ! Mais au cas où, on a gardé 2 hectares consommables. » Par exemple pour aménager des parkings extérieurs, car les nouveaux habitants ne peuvent pas toujours stationner au bas de chez eux, afin que la voirie, au centre du hameau, ne soit pas couverte en permanence par des voitures.

Les sols ne sont pas encore assurés

Pour d’autres maires, la réflexion n’est pas allée aussi loin. Peut-être un autre regard les aiderait-il, à propos de la valeur qu’a un sol bien structuré et vivant au regard de l’augmentation du nombre et de l’intensité des sécheresses, des inondations, des éboulements et de la rétractation-gonflement des argiles. Le point de vue d’un assureur par exemple. Aurélie Fallon Saint Lo est la cheffe de la « souscription durable » chez Axa. « Dans un monde qui vit une triple crise planétaire, celle de l’érosion de la biodiversité, du climat et des pollutions, ça devient de plus en plus compliqué d’identifier et de comprendre les risques et encore plus de les prévenir. C’est pour ça qu’on transforme nos activités en introduisant la notion d’assurance durable, » c’est-à-dire limiter notre impact sur l’environnement, accompagner la transition et l’adaptation. Par exemple en « militant » (sic) auprès des élus locaux pour de meilleurs plans d’urbanisme, au sens de la prise en compte des risques. Sans aller toutefois jusqu’à menacer les collectivités qui ne se soucient pas plus que cela du débordement éventuel des rivières ni du ruissellement sur la voirie, de ne plus assurer leurs projets de gymnase ou de ZAC. Car, dit Aurélie Fallon Saint-Lô, même si Axa refusait, les communes iraient voir ailleurs. Une réflexion que ne partagent pas tous les assureurs. Axa préfère devancer : « on a développé un accompagnement avec Ma commune en Action pour prévenir et alerter les maires des petites communes sur les manières d’améliorer l’aménagement de leurs territoires en fonction des risques climatiques, » en artificialisant moins, en faisant plus usage de solutions fondées sur la nature. Cette plateforme en ligne aide notamment à la réalisation des Plans communaux de sauvegarde (PCS), sortes de classeurs réponses à tout en cas de crise, obligatoires quand une commune est soumise à un plan de prévention des risques (inondation, incendie etc.). Axa assure également « toute action de restauration de la nature, ou pour générer des crédits carbone ou les futurs certificats biodiversité. » En clair, l’assureur garantit en partie l’investissement qui est mis sur la table pour restaurer une zone humide, contre des aléas climatiques susceptibles de ruiner les résultats escomptés. L’assureur protège également l’acquéreur d’un site pollué : « lorsqu’un industriel décide de vendre un site, il faut faire des diagnostics, et pour conforter la vente, on peut offrir des garanties de passif environnemental. On va alors rentrer dans le risk management, on va vraiment vérifier les diagnostics qui ont été faits, pour s’assurer qu’on a cherché les bons polluants éventuels en fonction de l’historique des sites. » Qui sait, demain Axa demandera peut-être à voir au moins la structure d’un sol afin de jauger de sa capacité à ne pas tomber sur la route ?

À chambéry, Un Scot les pieds sur terre

La loi aiderait peut-être. À propos, qu’est-ce que le juriste pense des indicateurs ? Philippe Billet en a deux définitions : « soit l’indicateur sert de déterminant pour appliquer une norme, c’est ce qu’on est en train de développer en matière de sols. À partir du moment où on aura un certain nombre d’indicateurs [allant dans un certain sens], on pourrait dire que ce sol mérite protection, donc ne sera pas urbanisé. Ou alors, autre définition, l’indicateur sert de référentiel pour un résultat. Exemple, la directive-cadre sur l’eau, ce qu’on appelle le bon état écologique, le bon état chimique, le bon état biologique [est défini] par des indicateurs qui permettent de dire on a atteint ce résultat. » L’indicateur est un point de référence, il engage à partir du moment où atteindre le résultat peut permettre d’éviter la sanction. Il faut donc… une sanction associée à l’indicateur… « L’indicateur, il a vraiment le rôle qu’on lui donne à un moment donné dans un objet donné. » Il est un moyen pour atteindre un objectif.

Thomas Guige en a utilisé beaucoup pour la révision simplifiée du Scot. Il a voulu en effet aller au-delà du simple calcul des surfaces artificialisées pour regarder les sols « en trois dimensions » : « on n’est pas uniquement sur une surface plan sur laquelle on vient s’installer, ce sol il a des fonctions, il a des qualités et alors il faut qu’on cherche à les connaître, non pas dans une visée de créer de la norme, mais pour prescrire. » Son Scot s’est porté candidat à un appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME sur le ZAN, une grande étude sur les fonctionnalités des sols étendue à l’ensemble du territoire. « On est partis de la démarche Muse, du Cerema [pour cartographier la multifonctionnalité potentielle des sols], qu’on a adapté à notre territoire de montagne. On a fait des carottages, on a pris des indicateurs, on a mis une note sur 30 à chaque fonctionnalité et on a déterminé des niveaux qui donnaient des fonctionnalités fortes, des fonctionnalités faibles et des fonctionnalités moyennes. » Les cartes obtenues ont vocation à aider les élus à mieux arbitrer qu’ils ne le faisaient jusqu’alors. C’est peut-être pour les édiles des plus petites communes que ce sera le plus utile, car, « le maire, quand il doit arbitrer entre un terrain constructible et un terrain non constructible, la plupart du temps il le fait entre son cousin et son beau-frère ! » Montrer à tous une bonne carte incontestable peut permettre d’éviter les conflits de famille. Or, des communes où tout le monde se connaît et est plus ou moins apparenté, Thibaut Guigue en a beaucoup sur son territoire : « on a 255 000 habitants sur 107 communes dans le Scot. Vous retirez les deux plus grandes, vous enlevez d’un coup 90 000 habitants. Donc il reste 105 communes pour à peu près 160 000 habitants. Je vous laisse faire la division, vous voyez la taille moyenne des communes… » On l’a fait, 1 524 habitants. Cela dit, une carte ne suffit pas. Et l’on ne saurait se contenter des fonctions des sols. « On doit aussi tenir compte des investissements à venir en matière de mobilité ou de réseaux d’eau, et arbitrer la constructibilité par rapport à cela. » Bref, de la réalité.

cette vacance qu’on ne veut pas voir

Les territoires sont tellement différents dans leur histoire, leur foncier, leur quotidien, leur identité et leur économie qu’il est illusoire de leur demander de gérer leur aménagement de même manière. D’autant qu’ils n’ont plus moyens d’avant. La FNSAFER regrette d’ailleurs la fin de la taxe d’habitation qui a privé les mairies de ressources, les condamnant à loucher sur le foncier. Philippe Billet fait à ce propos un petit rappel historique : « Je rappelle que la loi SRU du 13 décembre 2000 avait mis en place un impératif de densification. Ensuite, la loi Alur du 24 mars 2014 a supprimé le coefficient d’occupation des sols, la surface minimale pour densifier, pour renforcer l’occupation des sols et permettre de « construire la ville sur la ville », malgré tout, on en est arrivés à créer la ZAN parce qu’on n’a pas appliqué la densification. On a tenté aussi de créer des fiscalités incitatives à l’occupation des sols. Ça n’a absolument pas marché, mais on a passé dix ans à créer une taxe, la taxe d’aménagement, on a aussi passé deux ans à former des fonctionnaires à la gestion de cette taxe. » C’est long. On aurait pu en attendant s’atteler à la vacance des logements et des bureaux existants. « Il y a des millions de mètres carrés inoccupés et on construit toujours ! On est à 11 % de taux d’inoccupation ou d’occupation partielle ! » s’énerve le juriste. Lutter contre la vacance territoriale devrait être un objectif prioritaire.

Un autre, soulevé par Gilles Flandin : la consommation masquée. « Ce sont les quelques milliers de mètres carrés, 1 000 par-ci, 5 000 par-là, qui sont à la fois attachés à du bâti résidentiel et à l’activité agricole, et qui, au moment d’une transaction, sortent du milieu agricole pour rejoindre souvent une zone de loisir. C’est la maison avec un peu de terrain autour où il y avait dans le temps une activité agricole, elle est rachetée, les nouveaux propriétaires y mettent un âne, un mouton, un cheval, cela reste donc sur le papier du terrain agricole mais qui échappe désormais à l’agriculture. » Pis encore, le syndrome du cabanon. « Au fond d’un terrain de 1 000 ou 2 000 mètres carrés, on voit un jour un tas de gravats, puis le tas de gravats, il se transforme en un petit cabanon, puis le petit cabanon, on finit par voir une fenêtre derrière, et après, on trouve un canapé dedans. Et tout cela, ça devient une construction, illégale, que les collectivités sont dans l’incapacité de faire disparaître et là, on est tous coincés. » Est-ce important, la tiny house de bobo qui devient un are perdu pour le paysan ? Oui ! « Cette consommation, sur notre territoire, c’est presque 50 % de la consommation de foncier ! En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est 5 000 hectares par an qui disparaissent ainsi de l’activité agricole. » ZAN, ou pas.