Une nouvelle crise agricole couvre de lisier les Préfectures et enrichit l’air de fumées de pneus brûlés. La tradition agricole est respectée. Comme d’habitude le président du syndicat majoritaire désigne des coupables, demande des sous et des allègements de tout, comme d’habitude l’État lui a répondu oui par l’intermédiaire de sa ministre de l’agriculture qui fait semblant de croire qu’elle est (future ex-) ministre de l’agriculture. L’essentiel étant que le scénario intangible de la comédie humaine soit respecté et que les débordements ne s’écartent pas trop de ce qui est invariablement prévu et négocié entre les acteurs. Il faut avant tout sidérer, saturer d’images et de mots-valises de manière à ne surtout pas parler du problème, tout en faisant croire qu’on en cause. Les élections des membres des chambres d’agriculture sont proches (le 31 janvier prochain), et il s’agit en cette fin d’année de marquer les esprits de manière que chacun vote comme il faut, c’est-à-dire pour la FNSEA ou la Coordination. rurale. Quand même, il est dit que les agriculteurs ne peuvent vivre car ils sont obligés de vendre sous leurs prix de revient, et que c’est à cause de la Grande distribution, de certains industriels et de quelques grosses coopératives. Ce sont des phrases obligées, qui font partie du rituel sémantique de toute bonne crise agricole. Elles ne servent à rien, pas plus qu’une déclaration contre la guerre ou le cancer, vu qu’elles sont prononcées chaque fois, sans que quoi que ce soit n’avance réellement d’une crise à l’autre. Mais puisqu’il faut faire semblant d’agir, donner des os à ronger à la vindicte, on désigne chaque année un bouc émissaire : cette année, c’est l’ex-Premier ministre Gabriel Attal qui l’a nommé en donnant en pâture ses fonctionnaires de l’OFB à l’occasion d’une déclaration sur bottes de paille, le 26 janvier. Et depuis quelques semaines c’est aussi le Mercosur, qui devrait dévaster l’agriculture française à lui tout seul. Il ne le fera pas, il ne fait que rendre encore plus frappante la fragilité des agriculteurs, c’est un clou de plus dans le cercueil au fond duquel la société voudrait les voir enfermés. Car la France n’aime pas ses paysans, sinon, elle les ferait vivre. Notre société assiste depuis une vingtaine d’années au plus grand plan social de son histoire sans rien faire pour l’empêcher. Demain, dans moins de dix ans, il pourrait ne plus y avoir un seul élevage en France. Sauf ceux qui viendront encore décorer le Salon international de l’agriculture, musée vivant de nos fantasmes et de leurs espoirs, théâtre indigne où s’illustrent des rapports de force qui écrasent les agriculteurs de leur mépris. L’agriculture crève sous les clichés, les agriculteurs en sont les personnages méprisés et consentants. Pourtant, l’avenir est à eux. Car ils travaillent notre actif le plus important à l’avenir : les sols. Voici à peu près ce que j’ai dit il y a quelques semaines à Montpellier, à des lycéens qui se destinaient à être « entrepreneurs de leur vie », pour beaucoup, paysans. Texte enrichi par quelques colloques et l’actualité.

Photos © FD

Ce qu’est l’agriculture :

Les agriculteurs constituent le corps social qui a le plus changé au cours du XXe siècle. En une quinzaine d’années aux lendemains de la Guerre, ils sont passés de l’Ancien régime à la France industrielle. Aujourd’hui, sans demande claire et ferme de la société, ils avancent, inventent, changent de manière éparpillée, au gré des aléas politiques et syndicaux. Ils savent quoi faire pour demain, les labos de recherche, les chambres d’agriculture (via leurs cellules Innovation, recherche et développement) et les instituts techniques les y aident par un maillage souple de sciences participatives (appelons-le comme cela). Ils font, mais ce n’est pas assez, car l’agriculture a été méthodiquement fragilisée par la société.

Un « modèle économique » artificiel

L’agriculture est de fait un service public. D’abord parce qu’elle fournit des biens dont on ne peut se passer, nos aliments. Ensuite parce que pour produire, elle absorbe des fonds publics, ceux de l’Europe (à hauteur de 21 %), de l’État (à 59 % sous forme d’exonérations des cotisations sociales par exemple ou de subventions des agences de l’eau), des collectivités (20 %). Pour donner une idée, la masse salariale du monde agricole est égale au montant total des subventions de la PAC. Une autre image ? Environ trois quarts du chiffre d’affaires (RCAI, résultat courant avant impôt) d’un agriculteur proviennent de l’Europe. C’est même… 250 % pour les éleveurs bovins-viande ! 128 % pour les céréaliculteurs. Mais seulement 4 % pour les producteurs de fleurs.

De même que les médecins et les pharmaciens, les agriculteurs exercent un métier d’intérêt général qui ne peut plus être exercé sans l’aide du contribuable. Ce sont des chefs d’entreprise en délégation de service public. Il n’y a pas qu’en France ni même en Europe, d’ailleurs : aux États-Unis, les aides publiques (directes et indirectes) sont quatre fois supérieures aux aides perçues par les agriculteurs français.

Pourquoi un tel régime d’aides ? Parce qu’il est légitime d’orienter l’agriculture vers ce que les élus de la République et des autres pays de l’Union européenne ont décidé. Parce que surtout, très peu d’agriculteurs sont capables de vivre de leur métier. Il n’y a en réalité aucun « modèle économique » pour l’agriculture : c’est la seule activité pour laquelle le producteur ne fixe pas les prix, dans la majorité des cas, l’agriculteur découvre son prix de vente lorsque son acheteur lui a remis la facture. Le producteur ne fixe pas son prix, c’est son client qui s’en charge…

Moyennant quoi les revenus agricoles sont faibles, même s’ils ne sont pas aussi bas qu’on le dit : le « RCAI par unité de travail agricole non salariée » (ce n’est pas tout à fait un salaire) va de 69 500 euros par an pour les 10 % des agriculteurs qui gagnent le plus, à 8 400 euros par an pour les 10 % les moins fortunés, la moyenne se trouvant aux alentours de 29 500 euros par an. De manière générale, les éleveurs gagnent moins que les cultivateurs et les viticulteurs.

» Environ trois quarts du chiffre d’affaires (RCAI, résultat courant avant impôt) d’un agriculteur proviennent de l’Europe «

Des entrepreneurs dépendants

La réalité est celle-ci : 390 000 exploitants agricoles ne peuvent pas faire autrement que de vendre à 4 centrales d’achats françaises, toutes en association avec d’autres centrales d’achats d’autres pays européens au sein de structures paneuropéennes qui ne paient aucuns impôts en France. 80 % des produits alimentaires sont vendus en GMS et à peu près la moitié ont vu leurs prix de vente négociés par ces méga centrales d’achats. Négociés, ou plutôt imposés : y compris lors des commissions d’enquêtes parlementaires et sénatoriales qui se succèdent à propos de la crise du monde agricole, les élus de la République parlent de « racket. » Les agriculteurs sont dépendants d’un système qui en plus de leur interdire de fixer leurs propres prix, les oblige à vendre moins cher que sous leurs prix de production au risque, sinon, d’être « déréférencés. »

D’autres dépendances existent cependant. Nombre d’agriculteurs sont assujettis à une coopérative, à des conseillers agricoles plus ou moins liés à des vendeurs de matériels ou d’intrants. D’autres dépendances sont en train de naître avec la maturation de la robotique et de l’IA appliquées au monde agricole. Déjà, le matériel crée en soi une dépendance, eu égard à son prix : il n’y a pas un tracteur en dessous de 40 000 euros, certains vont, toutes options confondues, jusqu’à 600 000, la plupart voient leur puissance et leur taille augmenter année après année avec les coûts de maintenance qui vont avec. À 1 500 euros la vidange de base, le tracteur est un poste important.

On peut réunir toutes ses dépendances en une seule : le taux d’endettement moyen d’un agriculteur français est de 42 %, un des plus élevés de l’Union européenne. Les cultivateurs sont à 10 % tandis que les maraîchers le sont à 55 %, et les producteurs de poules et d’œufs à… 70 %.

» Le taux d’endettement moyen d’un agriculteur français est de 42 %, un des plus élevés de l’Union européenne «

Un corps social très contrôlé… mais par qui ?

Quand Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, toujours bien mis, va voir ses « troupes » à un barrage agricole, là où l’attendent des caméras, il ressemble à un hobereau allant visiter ses gens pour leur dire sur qui s’énerver. Une préfecture (après avoir prévenu le Préfet), une antenne de l’Urssaf, ou n’importe quelle administration, devant des policiers ou des gendarmes passifs. Étrangement, les hypermarchés et encore moins les entrepôts logistiques de la Grande distribution ne sont que rarement visés. Ni même certains industriels ou coopératives géantes. Par contre, depuis quelques mois, les agriculteurs qui manifestent ciblent beaucoup les antennes de l’office français de la biodiversité (OFB). Voilà le totem que leur a proposé l’ex-premier ministre Gabriel Attal lors de son point presse sur ballots de paille du 26 janvier dernier. Dès lors, la frustration et le malheur des gens ont pu se trouver une échappatoire, et la violence s’exprimer dans une atmosphère légitimée par le Premier ministre, et canalisée depuis par les directions de la FSEA et de la Coordination rurale. Sur le terrain, les agriculteurs discutent avec les agents de l’OFB, devant les caméras une minorité bien excitée est prête à les conduire au bûcher.

C’est que d’après Gabriel Attal, l’OFB commettait bien trop de contrôles, qui plus est armés. Or, c’est totalement faux : dans un rapport interministériel rendu public le 13 novembre, on lit que 89 % des exploitations agricoles n’ont subi aucun contrôle au cours de l’année 2023, 10% 1 seul contrôle et 1 % deux contrôles ou plus. Des contrôles… par la douzaine d’agences et d’administrations, dont l’OFB. En moyenne, d’après l’Office, un agriculteur a une chance sur 100 et quelques de se voir contrôler par lui, sachant que sa vie professionnelle dure une quarantaine d’années. Autrement dit, cela ne risque pas de lui arriver au cours de sa vie. En 2023, 3 370 procédures ont été menées par l’OFB, dont l’essentiel, 92 %, en flagrance. Sur 390 000 exploitations. En sachant, précise le rapport, que « le taux de poursuite est bien plus faible dans le domaine du droit pénal de l’environnement, soit 31,6 %, contre un taux de poursuite tous contentieux confondus de 59 % en 2022 » et que « très peu de peines sont prononcées à [l’encontre des agriculteurs incriminés], et que ces peines sont rarement sévères ».

Les agriculteurs sont contrôlés, certes, mais par le syndicat majoritaire qui leur trouve des os à ronger plutôt de se préoccuper de leurs conditions de vie.

» 89 % des exploitations agricoles n’ont subi aucun contrôle au cours de l’année 2023, 10% 1 seul contrôle et 1 % deux contrôles ou plus «

Des consommateurs contradictoires

Les agriculteurs se plaignent que les consommateurs, c’est-à-dire chacun de nous, ne veulent plus dépenser autant qu’avant pour se nourrir. En 1960, presque 40 % de l’argent gagné par un ménage partait en achats alimentaires. C’était encore 25% en 2007, c’est tombé à environ 15 % aujourd’hui. Ce pourcentage est plus important évidemment pour les ménages les moins aisés car la dépendance alimentaire est difficilement compressible. Nous dépensons moins parce que le logement nous coûte plus cher, parce que l’énergie utilisée par nos radiateurs et nos voitures a vu ses prix grimper depuis la mise en place du marché européen de l’énergie et la guerre en Ukraine, parce qu’est apparu un nouveau poste de dépenses, les télécommunications.

Nous dépensons moins, parce que nous dépensons ailleurs, parce qu’aussi nous nous appauvrissons à cause de l’inflation et de l’explosion des prix de l’immobilier. Moyennant quoi, en dépit des amortisseurs sociaux qui réduisent largement les inégalités, le nombre de gens pauvres augmente : selon les méthodes de calcul et les indicateurs que l’on retient, on les chiffre entre 2 et 11 millions.

De toute façon, pourquoi dépenserions-nous plus ? Depuis une trentaine d’années les GMS, emmenées par Michel-Édouard Leclerc, nous incitent à acheter toujours moins cher. Alors, pour nous, un bon produit est avant tout un produit qui coûte peu. Or, pour qu’il coûte peu, il faut qu’il ait été acheté très peu cher, c’est-à-dire, le plus souvent, sous le coût de revient du fournisseur. « La vie est moins chère », a avant tout profité à la Grande distribution (80 % des achats alimentaires des ménages français) qui a fait les poches des agriculteurs, mais aussi des consommateurs, car les prix moins chers ne sont qu’une manière d’attraper le client, incité par ces bas prix à entrer dans le magasin pour déambuler dans les magasins afin qu’il se fasse avoir par des produits qu’il ne pensait pas acheter. Notamment par les produits transformés (60 % des achats alimentaires en grandes surfaces), en apparence peu chers, qui dégagent une valeur ajoutée maximale récupérée par les distributeurs, et qui ont fini par coûter très cher à la société française : l’obésité, le diabète gras, le syndrome métabolique sont largement dus aux excès de sucres rapides, aux additifs et à la transformation même des ingrédients de ces produits.

Tout cela nous le savons, d’ailleurs, nous réclamons de manger mieux, plus sain, ce qui ne veut rien dire car dans un pays de bouffe tel que le nôtre chacun se projette sur ce qu’il mange. Un produit transformé est un produit sain au regard de la microbiologie. Une tomate poussée sous serre comme dans une éprouvette est saine au regard des résidus de pesticides. Qu’est-ce qu’un bon produit ? Bon pour qui ? Nous, l’agriculteur, l’eau, le sol, les animaux, la sécurité sociale ? Intuitivement, c’est un petit tout cela, c’est donc un produit cher que nous ne pensons pas pouvoir nous permettre d’acheter car nous avons pris la mauvaise habitude de considérer l’alimentation comme une dépense secondaire. Bref, nous voulons manger mieux sans acheter les « bons » produits, et sans que la société n’aide vraiment les agriculteurs à les faire pousser. Sans aussi que nous y passions du temps : nous ne voulons plus faire à manger, car nous n’aurions pas le temps.

» En 1960, presque 40 % de l’argent gagné par un ménage partait en achats alimentaires. C’était encore 25% en 2007, c’est tombé à environ 15 % aujourd’hui. «

Une éthique de l’alimentation

Derrière le véganisme, le végétarisme, l’abolitionnisme (de l’élevage), la multiplication des allergies déclarées (le plus souvent inexistantes), le wokisme, nonobstant les excès de ces mouvements revendicatifs et l’augmentation des attentes (ne pas faire mal aux animaux, ne pas détruire les forêts tropicales, ne pas pulvériser de produits chimiques etc.), il y a quelque chose de profond : ne pas (se) nuire. Il y a comme une volonté de pureté dans la société, qui emmène certains d’entre nous vers l’orthorexie, c’est-à-dire le contrôle obsessionnel de ce que l’on mange. Un aliment doit donc ne pas avoir nui, aux agriculteurs, aux sols, à l’eau, au bétail, à la planète, et ne pas nuire à celui ou celle qui l’ingurgite. Sans qu’il coûte plus cher, évidemment.

Le « consentement à payer » pour avoir ce que l’on souhaite ne dépasse guère 10 % du prix du produit de base. Toutefois, le succès de la marque « C’est qui le patron » montre que les consommateurs peuvent aller réellement là où ils disent : au départ de cette aventure, il y avait des gens qui souhaitaient que le lait profite d’abord à l’agriculteur, ils ont ainsi formé eux-mêmes le prix de façon que les producteurs… puissent partir en vacances. En définitive, il y a une éthique du corps, de la nature, de la sincérité, de l’animal et de la solidarité qui est en train de se développer autour de l’alimentation dans notre société.

Pour l’instant, cette éthique ressemble à de la segmentation marketing : à chaque revendication son créneau, sa niche de marché, et le système alimentaire pousse à cela car il n’y a que sur les nouveaux produits, les nouveaux segments que les GMS acceptent de faire moins de marge durant un temps très court. Plus on sépare, plus on crée de la valeur.

Cette éthique de l’alimentation est alimentée par des chiffres qui effraient : la société française dépenserait chaque année presque 20 milliards d’euros pour compenser et réparer les impacts délétères du système agroalimentaire sur notre santé et notre environnement. Sur ces quelque 20 milliards, la santé représenterait à peu près 12 milliards, dépensés pour soigner les malades de la mauvaise bouffe, en premier lieu, les pauvres.

» La santé représenterait à peu près 12 milliards, dépensés pour soigner les malades de la mauvaise bouffe, en premier lieu, les pauvres. «

Ce à quoi l’agriculture est confrontée :

À des injonctions contradictoires, à des lois incohérentes, à une bureaucratie sans autre objet qu’éloigner toujours plus l’agriculteur de l’administration, à un climat qui change tout, à un système économique qui veut les considérer comme des agents de production.

Se rapprocher des gens

Les enquêtes donnent à peu près les mêmes résultats depuis le drame de la crise de la vache folle : ce qui rassure les gens dans l’imbroglio formidable qu’est devenu le système agroalimentaire, c’est une incarnation. Dans notre société hygiéniste et réductionniste (on résume l’alimentation à des paramètres nutritifs, l’écologie à quelques indicateurs), on doute de tout, on a peur de tout, sauf quand on arrive à mettre un nom, une figure, en qui l’on a confiance. En pleine vache folle, c’est le boucher qui a (ré) assuré les consommateurs !

Les labels existent, ils sont nombreux, mais ce n’est pas eux qui provoquent l’achat. C’est bien de savoir d’où ça vient. D’où l’augmentation des rayons « produits locaux » dans les GMS, le succès des magasins de producteurs et le renouveau des marchés de plein vent. Cela rassure, et cela rapporte. En vente directe (mais tous les producteurs ne peuvent se le permettre, vendre, c’est un métier et cela nécessite quelques investissements), l’agriculteur gagne plus, et il doit répondre aux interrogations de ses clients. Des études ont d’ailleurs montré que les agriculteurs en vente directe sont cinq fois plus nombreux à modifier leurs itinéraires que ceux en distribution classique. Quand on parle à son client, on se doit un peu à lui.

Le dialogue est en réalité aussi fondamental que rare, en France. Nous sommes un pays où l’on ne se parle pas. Il y a les agriculteurs d’un côté, et les consommateurs de l’autre. Même dans les villages, en zone rurale, les uns ne parlent pas aux autres parce que les occasions de se croiser sont rares. Les Français disent aimer les agriculteurs, ils aiment en réalité l’image d’une agriculture qu’ils aimeraient, surannée. Il y a beaucoup d’incompréhension et de déconsidération réciproque. Il faut que les paysans ouvrent leurs fermes, soient présents dans les foires et les fêtes rurales, participent aux réunions publiques, expliquent aux gens les contraintes de leur travail. Cela prend du temps, donc, de l’argent, et les agriculteurs ne sont pas tous à même de parler en public. Mais c’est indispensable. Ce n’est pas en allant au salon de l’agriculture qu’on rencontre les gens, encore moins qu’on donne une image réaliste de l’agriculture : le « salon » est devenu un zoo honteux qui enferme les agriculteurs dans des clichés.

Les PAT (plans d’alimentation territoriale) sont faits pour aider ces rencontres de manière à faire participer directement les agriculteurs à la vie des communes… en en approvisionnant les cantines, moyennant des aides à l’installation, au maintien, au changement d’itinéraires.

» Ce n’est pas en allant au salon de l’agriculture qu’on rencontre les gens, encore moins qu’on donne une image réaliste de l’agriculture : le « salon » est devenu un zoo honteux qui enferme les agriculteurs dans des clichés. «

Ne pas nuire

Les agriculteurs sont accusés de tout. En particulier de polluer, d’éroder les sols, de détruire les haies, de tuer la biodiversité et de faire mal aux animaux qu’ils élèvent. Ces accusations ne sont pas infondées : la société a demandé aux agriculteurs de produire pour produire, ils l’ont fait, c’est maintenant que l’on fait semblant de se rendre compte des conséquences. Ces déprédations coûteraient 8 milliards environ chaque année au contribuable, ne serait-ce qu’en dépollution et en potabilisation des eaux. Sans parler de l’achat obligatoire en certains endroits d’eau en bouteille pour s’éviter de boire l’eau du robinet où tourbillonnent trop de nitrates.

Les agriculteurs doivent donc produire mieux, sans nuire aux paysages qu’ils ont eux-mêmes créés. Alors que personne ne leur achète leurs produits à leurs coûts de production, qu’ils dépendent largement des concours publics et sont très endettés.

Ne plus nuire est pourtant inévitable. La crise écologique a fini par alarmer tous les pouvoirs publics, en particulier la commission européenne. La France n’est pas en reste. Si elle ne « surtranspose pas », car cela ne veut rien dire d’un point de vue juridique, elle se veut être la bonne élève de l’Europe en matière environnementale en transposant à la lettre les réglementations européennes dans sa législation, et en les appliquant plus tôt que ce qui était prévu.

L’avenir de l’agriculture est à l’agroécologie, c’est-à-dire à des pratiques qui utilisent peu d’intrants (engrais minéraux, pesticides, machinisme, fioul), travaillent peu les sols, limitent les pollutions, plantent des haies et des arbres. En ce qui concerne l’élevage, l’avenir est à la moindre violence – le terme étant très subjectif. Qu’elles soient à l’herbe toute l’année ou entièrement en stabulation, les bêtes devront être les moins stressées possibles et tuées vite fait dans des abattoirs très surveillés.

L’élevage est intéressant, car il cristallise notre ambivalence : il est honni en tant qu’émetteur de gaz à effet de serre, alors que c’est lui qui, par les prairies qu’il entretient, apporte aux paysages l’ouverture nécessaire à l’augmentation de la biodiversité, à l’hydrologie un régulateur et un épurateur hors pair, et… au climat, une éponge à carbone plus efficace (en flux, pas en stock) que les forêts. Bien conduit, le pâturage nuit moins que le labourage, il apporte bien plus à la société que les champs de betteraves.

» Ces déprédations coûteraient 8 milliards environ chaque année au contribuable, ne serait-ce qu’en dépollution et en potabilisation des eaux. «

L’eau, premier écueil

Les paysans ont été parmi les premiers observateurs du changement climatique. Ils en sont aussi les premiers témoins de par la modification du cycle de vie des plantes qu’ils cultivent. Ils voient ce qui change vraiment : l’imprévisibilité de leur première ressource, l’eau. La quantité qui leur tombe dessus ne change pas vraiment à l’année, mais elle arrive désormais sans prévenir, et dans des proportions difficiles à évaluer. Avant, il y a encore vingt ans, le monde était à peu près immuable. Un agriculteur pouvait prévoir car les normales saisonnières revenaient chaque année. Désormais, les normales se déplacent vers les bornes de leurs intervalles, ce qui était rare ne l’est plus, les extrêmes deviennent banals. La France a beau être de climat tempéré, son visage prend des allures de plus en plus contrastées : des hivers doux, des étés secs, entre les deux des abats d’eau violents. Comment s’adapter à cela alors qu’un paysan, c’est quarante récoltes en une vie, un risque important chaque année ?

Les viticulteurs ont été les premiers à répondre. À appliquer ce qu’eux-mêmes, dans le cadre de l’agriculture productiviste des années 1960 à 1980, avaient abandonné et qu’on appelle aujourd’hui l’agroécologie : couvrir les sols entre les vignes pour limiter l’évaporation, laisser pousser les feuilles hautes afin d’éviter l’échaudage, sélectionner des variétés plus adaptées au manque d’eau, investir dans des équipements de protection tels que les filets anti-grêles et d’ombrage, voire, les panneaux solaires, et l’irrigation. Goutte-à-goutte. En pied de ceps.

Mais à partir de quelle eau ? L’irrigation a toujours été la réponse la plus simple aux aléas du temps agricole. Mettre les plantes sous perfusion d’engrais et de pesticides, mais aussi, d’eau. Moyennant une consommation importante (60 % des 9 % que l’agriculture prélève dans l’eau), qui n’est pas contrôlée : les agriculteurs n’ont pas tous des compteurs, les valeurs déclarées sont hasardeuses et de toute façon, les agriculteurs ne paient presque pas ce qu’ils utilisent. Ce qui ne durera pas, compte tenu de l’inévitable hausse du prix de l’eau (qui restera cela dit toujours minoritaire dans le budget des ménages) pour faire face à la rénovation des réseaux et à l’adaptation aux normes de potabilité.

L’irrigation n’est pas en soit une mauvaise chose, mais du fait de la raréfaction de la ressource quand tout le monde en a besoin, en été, et de la hiérarchie des usages que les Préfets et les citoyens ont en tête (d’abord de l’eau pour les humains, ensuite les milieux naturels, les bêtes et les cultures), elle devra être à l’avenir mesurée. C’est-à-dire décidée par la société, à l’échelle de chaque bassin-versant, et non plus seulement par les paysans. De l’irrigation, oui, mais pour quoi faire ? Si c’est pour des cultures d’exportation, cela rapporte de l’argent à la France, certes, mais cela revient à exporter de l’eau. De l’irrigation, oui, mais comment ? Les « grandes bassines » ont été rendues obsolètes par l’imprévisibilité nouvelle de l’approvisionnement des nappes et des rivières induite par le changement climatique. Des petits ouvrages collectifs, conçus pour chaque parcelle, mais pensés à l’échelle d’un bassin-versant, paraissent plus judicieux.

» Comment s’adapter à cela alors qu’un paysan, c’est quarante récoltes en une vie, un risque important chaque année ? «

Les sols, l’obligation de demain

La première réserve en eau de surface n’est pas les rivières ni les lacs, mais les sols (60 %). Les sols « de qualité », c’est-à-dire bien structurés, riches en matière organique, avec un bon équilibre entre gros trous, petits trous, et « colle » organique » (mucus, fèces) des êtres vivants. Typiquement, les sols de prairies et de forêts. Or, ces sols de qualité, capables d’absorber l’eau de pluies, de l’épurer, et en même temps, d’absorber du carbone de par leur activité biologique, sont devenus rares. Les sols, sans lesquels on ne peut produire de nourriture, ont été dégradés par l’agriculture : trop labourés, laissés nus entre deux récoltes, gavés d’engrais, pulvérisés de pesticides, ils ont perdu beaucoup de leur matière organique et de leurs propriétés hydrologiques. Qui plus est, le remembrement agricole s’est fait par l’arrachage des arbres et des haies, dont les racines et la matière organique des feuilles participent largement de la bonne santé des sols.

Les sols ont été les victimes en premier lieu du labourage systématique et profond et de l’absence de couverture entre les cultures, qui ont altéré leur structure ; d’assolements trop courts qui ont épuisé leurs stocks de minéraux ; d’usages intensifs d’engrais « rapides », minéraux, qui, perfusant les plantes, ont ôté à celles-ci tout intérêt de développer leurs réseaux racinaires et leur coopération symbiotiques avec les champignons dont les réseaux sont les premiers laboureurs du sol (et, accessoirement, les plus efficaces des réseaux d’irrigation et d’approvisionnement en phosphore) ; des champignons détruits par-dessus le marché par les fongicides, lesquels font partie des pesticides dont le mésusage a ralenti la capacité de la vie du sol à dégrader la matière organique.

Heureusement, le monde agricole a pris conscience de cette situation. On peut estimer à une dizaine de pourcents les exploitations qui ont des pratiques « douces » vis-à-vis du sol. Conservation des sols, semis direct, labours superficiels, agriculture « régénérative » etc. et dans tous les cas couverture des sols entre les cultures, voire entre les rangs des cultures de rente, par des légumineuses notamment.

Ces pratiques seront un jour obligatoires. Elles sont poussées pas les pouvoirs publics via les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques, désormais versées par les agences de l’eau) et les PSE (paiements pour services environnementaux, par les collectivités). Elles seront demain promues par l’Europe via sa directive-cadre sur les sols, qui sera soumise au vote en 2025. Bien qu’elle ait été édulcorée, la directive porte en elle une révolution : assujettir le versement des subventions PAC et le prix de vente des terres à des critères de qualité objective des sols. Personne n’y est prêt en France, tant les sols constituent un impensé. La pensée magique est à l’œuvre : tout continuera comme avant ! Non. Demain, il faudra prouver que les taux de matière organique, de vers de terre, de champignons auront augmenté depuis la précédente mesure pour que l’argent arrive. À partir de diagnostics qui coûtent cher, que les agriculteurs eux-mêmes ne pourront réaliser.

Un jour, les sols auront droit à une existence juridique en France, ce qu’ils n’ont pas, contrairement à l’air, à l’eau et la nature. Ils commencent à en avoir une avec la loi ZAN, bien que celle-ci ait été en partie vidée par le Sénat et le Premier ministre : en sanctuarisant les terres agricoles, le législateur a donné une valeur relative juridique aux sols et a mis une limite à ce qui en a peu en France, la propriété privée.

» Bien qu’elle ait été édulcorée, la directive porte en elle une révolution : assujettir le versement des subventions PAC et le prix de vente des terres à des critères de qualité objective des sols. «

Réduire les coûts

Durant la sécheresse de l’année 2022 et depuis la guerre en Ukraine, les paysans sont confrontés à des hausses considérables du prix d’achat de leurs intrants. L’électricité, utilisée par les pompes d’irrigation. Les engrais minéraux, car ils sont constitués à partir de gaz naturel. Le gazole des tracteurs. Les pesticides, qui sont des produits dérivés du pétrole. Beaucoup d’agriculteurs ont essayé et essaient encore de réduire ces charges. Comment ? Et on en revient à l’agroécologie : moins labourer, c’est consommer moins de gazole (sur un champ de patates, la réduction va de 50 à 70 %, dans le nord du pays). Couvrir ses sols par des légumineuses, ou bien simplement pailler, apporter des engrais verts ou du fumier – comme dans le temps ? – fait baisser le besoin en engrais minéraux. Ils restent nécessaires, notamment au début du printemps, ils ne sont plus. indispensables dès lors que les sols sont à nouveau capables de produire eux-mêmes leur fertilité à partir de matières organiques (fumier, digestats de méthaniseurs…).

L’agroécologie a un réel intérêt économique, car elle diminue les charges, y compris sur le poste pesticides. Moins toucher aux sols, les couvrir, augmente la vie du sol, le nombre d’organismes qui y habitent, cela accroît les capacités des plantes à résister d’elles-mêmes à certains parasites. Mais c’est difficile à évaluer. Cette capacité augmente encore si près des cultures il existe des refuges à antiparasites, les arbres et les arbustes.

Cette agriculture-là ressemble assez à la polyculture-élevage d’avant le remembrement. En effet ; on la redécouvre même dans les institutions scientifiques qui, il y a soixante ans, l’avaient déclaré inapte au développement agricole. Ne serait-ce que parce qu’elle rapproche les élevages qui produisent de l’engrais et les cultures qui n’en ont pas, la polyculture-élevage a un intérêt économique évident. Pourquoi en France produit-on tant de lisiers en Bretagne qui partent en mer alors que les prairies de la Creuse manquent de matières organiques ? Parce que le transport coûte cher. Alors rapprochons éleveurs et agriculteurs. Ce qui ne va pas de soi. Ce sont deux mondes différents, séparés par des barrières culturelles parfois archaïques. Il est toujours difficile pour un producteur de blé de faire promener sur ses champs les moutons désherbants et fertiliseurs du voisin.

La course à la biomasse

Une alerte : le besoin en matières organiques ne peut qu’augmenter, à la fois pour remplacer une bonne partie des engrais minéraux devenus trop chers (et problématiques), et pour nourrir les réacteurs des méthaniseurs. En réalité, les engrais vont redevenir une « commodité » si ce n’est rare, du moins tendue, car tout le monde en voudra. Les agriculteurs ont potentiellement entre les mains un or vert et brun

Les avenirs qui se dessinent

Quels qu’ils soient, aussi vertueux qu’ils puissent être, il n’est pas certain qu’ils concernent la même anthropologie qu’aujourd’hui : y aura-t-il encore des petites fermes familiales en France dans dix ans ? Ou bien l’agriculture, écologique ou pas, sera-t-elle réduite à quelques néokolkhozes capitalistes façon Xavier Niel ? Les deux ?

L’agriculteur-carbone

Un sol de qualité, un paysage agricole ouvert, divers, c’est un formidable puits de carbone. Voilà pourquoi l’agriculture intéresse depuis quelques années des sociétés financières qui cherchent des placements sûrs et d’autres chargées d’assurer les obligations en matière de compensation environnementale pour les aménageurs. Le sol en France n’a pas d’existence juridique mais il en a une sur le marché du carbone : un sol de qualité est pour un banquier prévoyant un investissement sûr dès lors que l’Europe imposera via sa future directive-cadre la mesure de critères de qualité objective ; un sol mauvais est pour un opérateur de compensation un excellent vecteur à « additionnalité », c’est-à-dire qu’il ne peut, en modifiant les pratiques, qu’absorber bien plus de carbone qu’il ne le fait aujourd’hui.

Les agriculteurs qui feront attention à leurs sols, à leurs arbres, à leurs zones humides (les tourbières sont d’incroyables pompes à carbone) pourront gagner des sous, demain. En vendant des crédits carbone et pourquoi pas aussi, quand ? des crédits biodiversité.

Ils pourront même être aidés à le faire par ce même monde financier si d’aventure le système de subventions n’était plus adapté à leurs contraintes. Comment payer les « infrastructures écologiques » telles que les haies et surtout, leur entretien ? Comment acheter les outils qui permettent de cultiver sans labourer et qui coûtent si cher ? Le « marché » pourrait être là, ajoutant un nouvel assujettissement au monde agricole.

» Le sol en France n’a pas d’existence juridique mais il en a une sur le marché du carbone : un sol de qualité est pour un banquier prévoyant un investissement sûr «

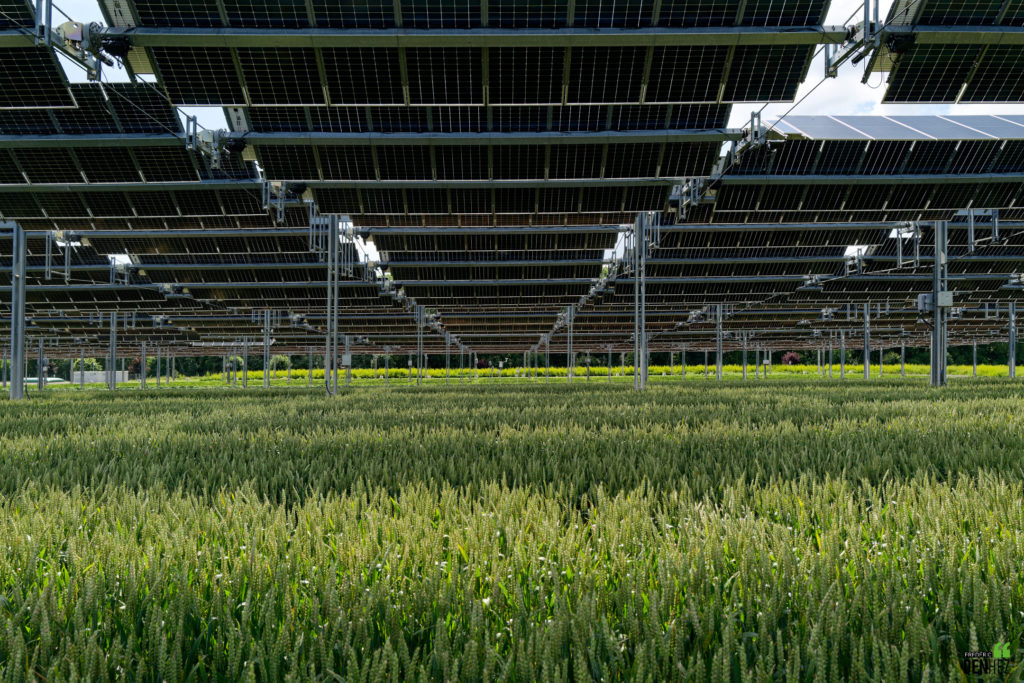

L’agriculteur-kWh

Les pratiques changent, décidément. Les agriculteurs produisent aussi de l’énergie. Directement, en conduisant au méthaniseur leurs déchets de cultures ou leurs plantes intercalaires. Indirectement, en accueillant sur leurs terres des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Lesquels, lorsqu’ils sont hauts et suivent la course du soleil (agrivoltaïsme) ont le triple avantage de protéger les cultures des éléments (soleil ardent, grêle), de limiter l’évaporation en été et le gel en hiver, et de produire de l’électricité, tout cela en même temps.

Se pose la question désormais du partage de la valeur entre l’agriculteur… et lui-même. Quel intérêt a-t-il à demeurer agriculteur si l’énergie qu’il produit lui rapporte plus, via les contrats de location de l’usage de ses terres, que les aliments qu’il cultive et les animaux qu’il élève ? La loi nous protège de cela en imposant une part de culture dévolue aux méthaniseurs (15 %) ou une part de SAU sur laquelle se trouvent des panneaux photovoltaïques (40 % de taux de couverture, avec pas plus de 10 % de pertes de rendements des cultures). Mais cela résistera-t-il à l’appauvrissement du monde agricole qui, en dépit d’une amélioration de ses revenus grâce à la guerre en Ukraine, est une tendance angoissante ? En particulier chez les éleveurs.

Et puis, ajouter aux métiers de l’agriculteur celui d’énergéticien pourrait lui créer un nouvel assujettissement. Sera-t-il libre de ses choix, de ses investissements, à qui devra-t-il rendre des comptes ? Quoi qu’il en soit, le monde agricole ne pourra (plus) décider seul : les paysages, ils les créent, ils n’en sont pas propriétaires. Preuve en est la défiance croissante envers les éoliennes de citoyens qui s’estiment dépossédés de leurs territoires vécus, de leurs paysages intimes. Ne pas consulter les gens au départ des projets, ne pas leur faire dessiner leurs paysages avec les possibles futures éoliennes ou installations photovoltaïques, c’est leur donner l’idée qu’ils ne sont rien, que leur campagne n’appartient qu’aux agriculteurs qui se plaignent sans cesse et se gavent pourtant avec le marché de l’énergie.

» Se pose la question désormais du partage de la valeur entre l’agriculteur… et lui-même. Quel intérêt a-t-il à demeurer agriculteur si l’énergie qu’il produit lui rapporte plus «

L’agriculteur 2.0

Pour l’aider à y voir plus clair, la technologie a des choses à proposer. Les colloques ne cessent d’en parler : la robotique, la data, l’IA seraient au service de l’agriculteur. De l’imagerie par satellite, des pulvérisateurs asservis à celle-ci, des drones pour faire le tour de plaine, des programmes qui gèrent depuis le bureau les robots de traite, des alertes électroniques d’échappement du bétail, une reconnaissance en temps réel de la présence de tel ou tel parasite, des capteurs permanents de qualité des sols, et, bien entendu, l’IA pour interpréter toutes ces données afin d’aider l’agriculteur à prendre les bonnes décisions. Mais les bonnes décisions pour quoi ? Pour qui ? Dans quel but utiliser ces technologies ? Et à quels coûts ?

Ces technologies peuvent permettre d’utiliser moins d’intrants, de pulvériser au minimum, de travailler les sols au mieux, de prévenir les attaques de parasites ou la survenue d’épisodes météo brutaux. Mais ils peuvent tout autant favoriser une agriculture uniquement orientée vers la productivité, l’exportation, la valeur ajoutée pour le système agroalimentaire. Et assujettir une fois de plus le monde agricole à un système technique complexe, hors de sa portée financière et, qui plus est, dont les données qu’il produit risquent de lui échapper. Quel agriculteur est-on lorsqu’on dépend de matériels dont la mise en œuvre dépend de feux verts décidés par d’autres ?

» Quel agriculteur est-on lorsqu’on dépend de matériels dont la mise en œuvre dépend de feux verts décidés par d’autres ? «

L’agriculteur gardien de nos risques

C’est après tout l’essence-même du mot paysan : celui qui fait le paysage. Cela fait quelques années, notamment depuis la loi Bachelot de 2003, que les pouvoirs publics, via les agences de l’eau en particulier, subventionnent les agriculteurs afin qu’ils acceptent l’installation ou l’entretien « d’infrastructures écologiques » sur leurs terres. Bandes enherbées, fascines, haies, zones humides, mais aussi méandres nouveaux de rivière.

C’est surtout pour l’eau que la société a besoin d’eux : il s’agit aujourd’hui de la ralentir afin qu’elle déborde moins en ville. Laisser s’épandre les rivières pour que les sols (de qualité) absorbent leurs eaux. Faire de la terre agricole une zone naturelle d’expansion de crue. Et un épurateur tout aussi naturel. Aider directement l’éleveur et ses bonnes prairies à se maintenir, au besoin en subventionnant la réfection d’un abattoir. Participer à la construction d’un silo pour que des producteurs de céréales bios s’installent près d’une zone de captage. Verser une aide modulée selon la bonne atteinte d’objectifs de réductions des engrais azotés, la liste est grande de tout ce que les agences de l’eau (avec les MAEC) et les collectivités (PSE) sont capables de mettre en œuvre pour faire « transitionner » le monde agricole.

À cela, il faut ajouter le financement lié à la compensation environnementale. Les agriculteurs ont beau jeu de dire qu’elle se fait à leurs dépens, c’est globalement faux. Au contraire, un bon projet de compensation peut leur permettre de récupérer des loyers pour les « infrastructures écologiques » (en général, c’est fauche tardive, pâturage extensif, conversion d’une culture en prairie, plantation de haies ou de bandes enherbées) que des aménageurs seraient obligés par la loi d’installer chez eux.

» La liste est grande de tout ce que les agences de l’eau (avec les MAEC) et les collectivités (PSE) sont capables de mettre en œuvre pour faire « transitionner » le monde agricole. «

Un avenir (de) compromis

L’agriculture est à un tournant. Son anthropologie très particulière en France, familiale, petites surfaces, avec un contrôle des prix du foncier (par les Safer) pourrait disparaître au profit d’une structuration banalement entrepreneuriale, au seul profit de l’industrie. Les fermes en panne d’héritiers pourraient être rachetées par des groupes financiers, l’industrie agroalimentaire ou des groupes de distribution pour constituer cette « agriculture de firme » que certains fantasment : demain, des fermes de 1 000 ha comme aux États-Unis ou en Roumanie, qui produiraient des molécules-base pour l’industrie et des produits d’exportation ? Avec des agriculteurs salariés commandant des robots et des drones, commandés par des applications d’aides-comptables à la décision ? Peut-être. Avec ou sans l’agriculture traditionnelle qui pourrait tout à fait renaître si la société lui donnait les moyens d’être ce qu’elle est : un moyen fondamental d’adaptation au changement climatique fondé sur le maintien de la diversité biologique – et des saveurs. Il n’y a pas de pays sans paysages, il n’y a pas de paysages sans paysans, il n’y a pas de paysans sans argent ni considération. Le futur de la France sera agricole ou ne sera pas.

L’agriculture de demain pourrait (devrait ?) être :

- ni industrielle, ni familiale, un partage entre les deux, entre une agriculture dévouée à la production de molécules-base et celle chargée de nous nourrir avant de nourrir le monde ;

- planifiée dans ses grandes lignes afin qu’elle sache où elle va, entre molécules-base, exportation et son premier objectif, nourrir d’abord les Français ;

- elle sera agroécologique pour des raisons économiques, d’indépendance nationale et de maintien des grands cycles de matières ;

- c’est-à-dire économe en intrants et en actions sur les agroécosystèmes ;

- attentive à ses sols, car ils sont la ressource naturelle la moins renouvelable, qui sera la plus protégée par l’Europe, voire, les marchés financiers ;

- très économe en eau, le facteur désormais limitant de notre développement, dont on redécouvre les dangers, qu’elle manque ou qu’elle déborde ;

- de toute façon, la loi l’y obligera, en dépit des postures des syndicats agricoles ;

- elle devra décider sous le regard des autres usagers de la nature, de l’eau et des sols, car les paysans font les paysages, mais les paysages, les gens y vivent, et ce que fait un agriculteur a des impacts sur bien au-delà de sa ferme ;

- elle sera encore plus aidée par les concours publics, car la société demandera aux agriculteurs à la fois de nous nourrir sans nuire et d’entretenir nos biens communs – l’eau, les sols, la biodiversité, les paysages ;

- ne serait-ce que parce que la société va lui assigner le bon entretien de services écologiques tels que l’épuration de l’eau ou la diversité naturelle ;

- la polyculture-élevage sera promue, pour conserver un maximum de matières organiques, selon une échelle souple, déterminée localement ;

- car la course à la matière organique a commencé, pour remplacer une partie des engrais minéraux, produire de l’énergie et… des engrais sous forme de composts ou de thés ;

- raison pour laquelle la méthanisation sera mesurée par des instances locales afin d’éviter les cultures dédiées et le transport de matières organiques sur de longues distances ;

- l’agriculture produira de l’énergie tant qu’elle produit avant tout de l’alimentation, le kilowattheure ne pourra pas être l’essentiel de la rémunération d’un agriculteur ;

- elle vendra plus en circuits courts qu’aujourd’hui, pour garder sa valeur ajoutée ;

- les prix auxquels les GMS leur achètent leurs produits seront encadrés (on peut toujours rêver) ;

- l’industrie agroalimentaire sera contrainte par des obligations en matière de composition de ses produits et de publicité, pour en finir avec l’épidémie de maladies liées à la malbouffe (on peut là encore rêver un peu !).